子どもの習い事新定番!「プログラミング教室」ってどんなところ?

「プログラミングって最近よく聞くけど、本当に必要なの?」

そんなふうに思っているパパママも多いかもしれません。実は今、プログラミングは「将来のために習わせたい習い事」として注目されています。

この記事では、プログラミング教室で何を学ぶのか、どんなメリットがあるのか、どんな子に向いているのかをわかりやすくご紹介します!

子どもの習い事の選び方(ガイド)は、こちらからご覧ください。

- プログラミング教室ではどんなことを学ぶの?

- プログラミングを習う4つのメリット

- プログラミング教室に関する実態調査

- 総合評価

- 子どもの年齢は小3~小4が最も多い

- オフライン教室がやや優勢だが、オンラインも人気

- オンライン学習のリアルな声「対面に比べて集中しにくい」

- 半数が「別の習い事」とプログラミングを両立

- 子どもの「やってみたい!」が一番の原動力

- 将来も見据えているご家庭が多数

- 一番の悩みは費用の高さ。続けられるかどうかも不安材料に

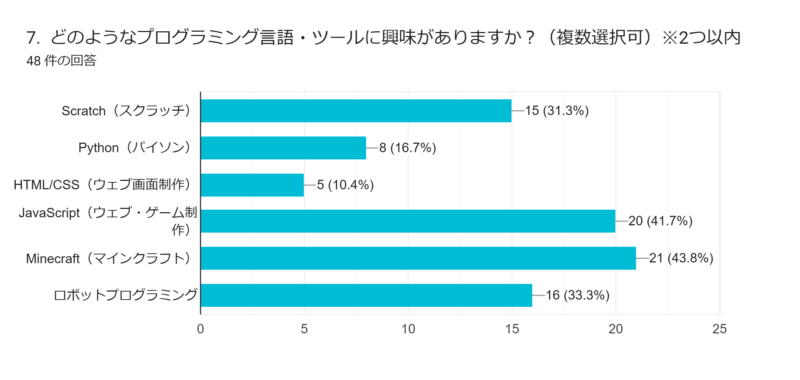

- 人気のプログラミングツール・言語はゲームとロボット制作

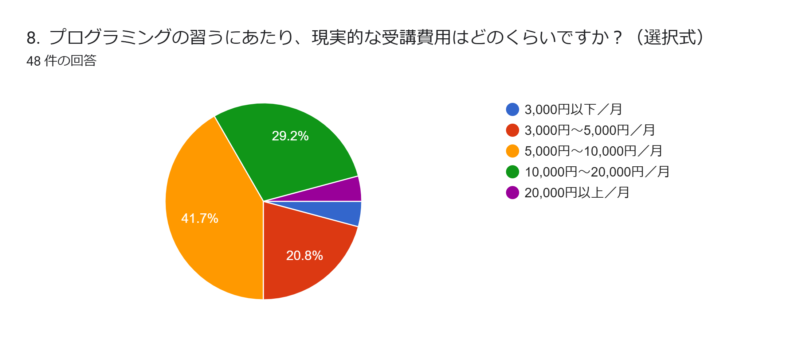

- 月5,000円~10,000円のプランが最も選ばれている価格帯

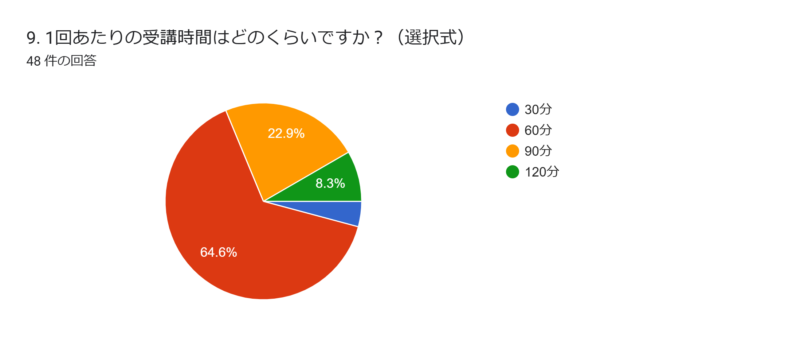

- 初めてプログラミングを学ぶ子どもの受講時間は「60分」

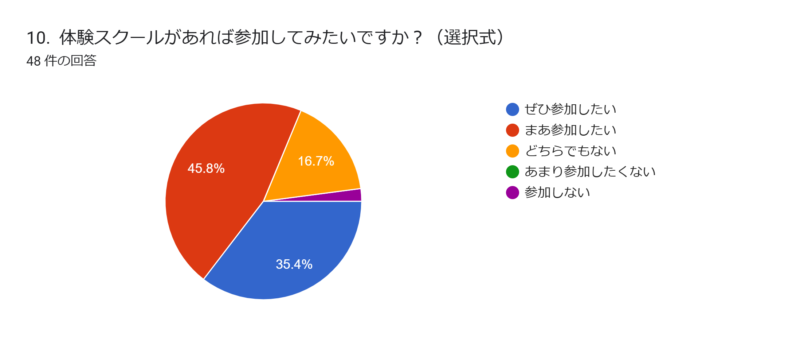

- 体験スクールには約80%の家庭が参加意向を持っている

- 人気のプログラミング教室

- 重視したポイントは「子どもの興味を引く内容」

- 決め手は価格よりも内容や体験

- プログラミング教室に対する満足度は非常に高い

- 講師に対する満足度は高い

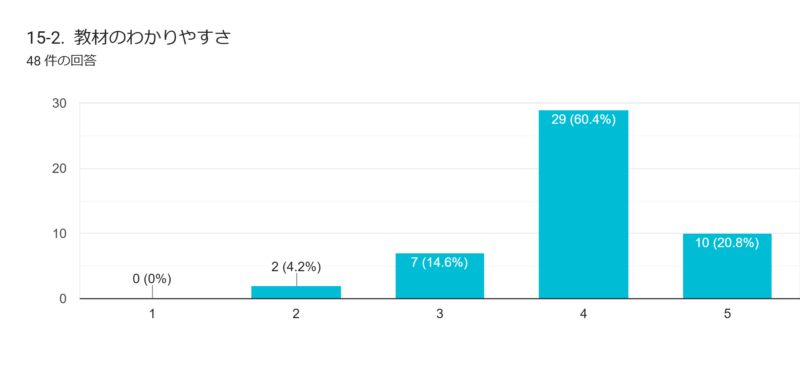

- 教材のわかりやすさには課題があるケースも

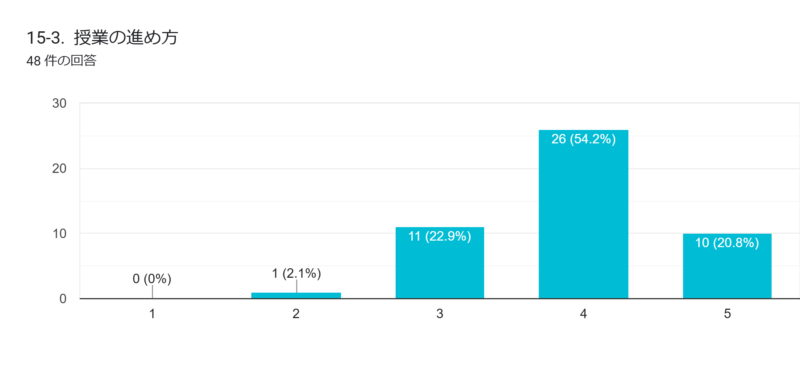

- 授業の進め方は子どものペースや興味に合わせた進行が高評価

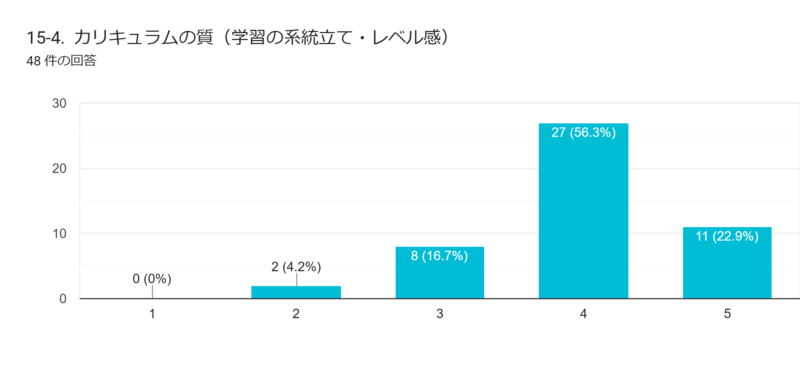

- 子どもの成長を実感できるカリキュラムが人気

- 子どもにちょうど良いレベル感

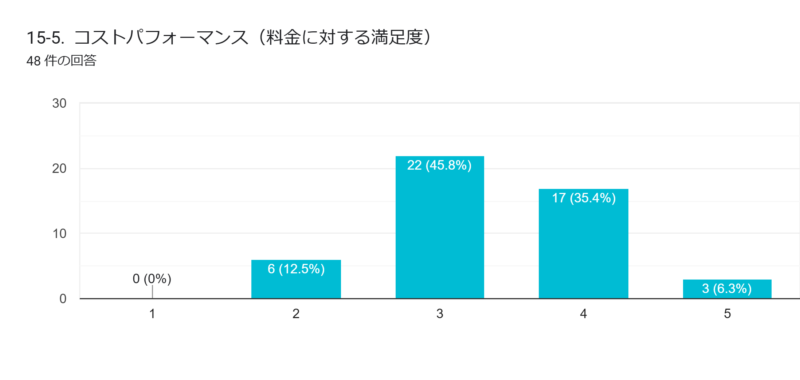

- コストパフォーマンス評価はやや低め

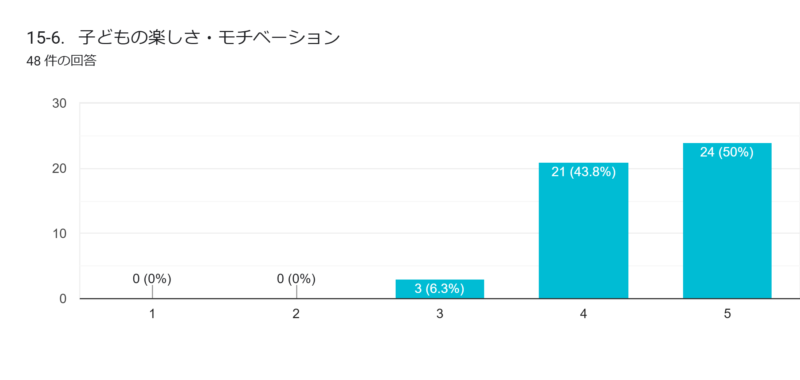

- モチベーションの高さは継続のカギ

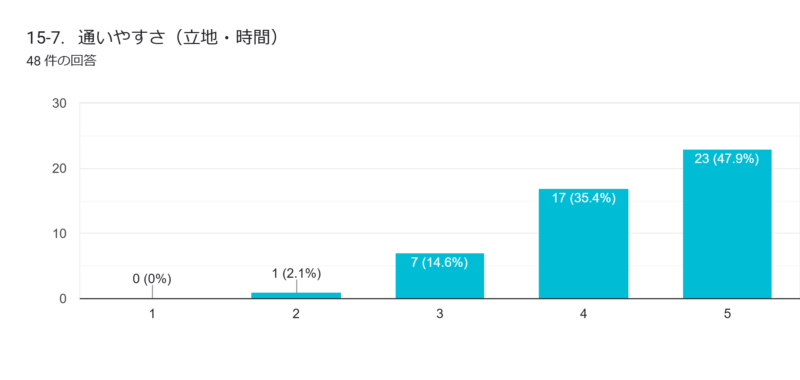

- 「通いやすい」と感じている家庭が多数

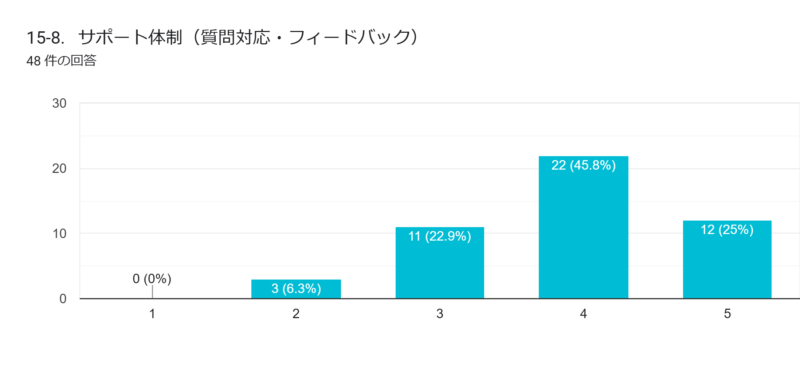

- サポート体制の評価にはややバラつきが

- プログラミング教室は「楽しんで学べる」点が大きなポイント

- プログラミング教室への不満は「料金」や「進行速度」

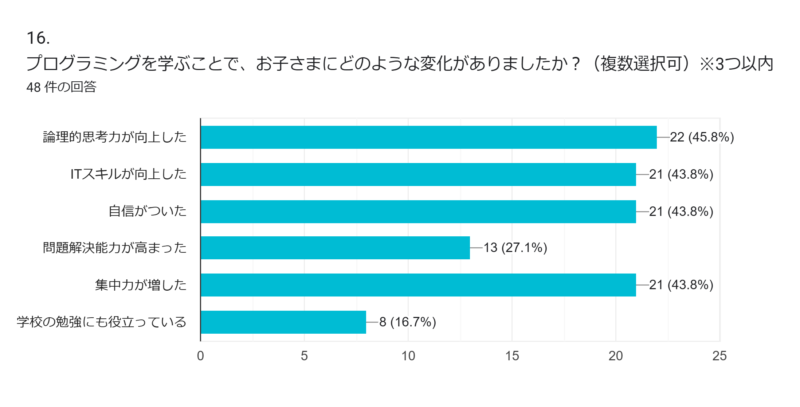

- プログラミング学習を通じて大きく成長する家庭が多数

- 保護者の声から見えてきた「プログラミング学習の3つの柱」

- 「考える→試す→改善する」というプロセスを重視

- プログラミング教室に向いているのはこんな子!

- 最初の一歩は「遊び」から!

- まずは体験から始めてみよう!

プログラミング教室ではどんなことを学ぶの?

プログラミング教室では、子どもの発達段階や興味に合わせて、いろいろな方法で「考える力」や「自分で工夫する力」を育てていきます。

ここでは、大きく3つのスタイルをご紹介します。

1. ビジュアルプログラミング(スクラッチなど)

「プログラミングってコードを書くんじゃないの?」と思った方も多いかもしれません。でも小学生向けの教室では、まずは「ビジュアルプログラミング」と呼ばれる絵やブロックを使った学習からスタートすることが多いです。

たとえば「スクラッチ」という教材では、カラフルな命令ブロックをパズルのように組み合わせて、画面のキャラクターを動かします。

「右に進む」「ジャンプする」「音を鳴らす」など、視覚的にわかりやすく、遊び感覚でプログラミングの基本を学ぶことができます。

子どもたちは、ゲームを作ったり、自分だけのアニメーションを作ったりしながら、自然と論理的に考える力を身につけていきます。

「どうすればこう動くかな?」

「ここで止まっちゃうのは、どこかに間違いがあるのかも」

そんなふうに、自分で考えて、試して、修正する力が育ちます。

2. テキストプログラミング(Pythonなど)

ビジュアルプログラミングに慣れてきたら、本格的なコードを書く「テキストプログラミング」にチャレンジする子もいます。

たとえば「Python(パイソン)」という言語は、実際に大人のエンジニアも使っているものですが、子ども向けのカリキュラムもたくさんあります。画面に英単語のような命令文を入力して、コンピューターに「こうしてほしい」と伝えるのがテキストプログラミングです。

最初はちょっと難しく感じるかもしれませんが、講師のサポートや、子どもに合わせた教材で、小学生でも無理なく始められる教室も増えています。自分が入力した「文字だけの命令」で、ゲームが動いたり、画面に絵が描かれたりすると、子どもたちの目がキラキラ輝きますよ。

この段階になると、「将来エンジニアになりたい!」「もっと本格的なゲームを作ってみたい!」といった将来の夢につながる子も出てきます。

3. ロボット制作

「動くものを作るのが好き!」という子に人気なのがロボット制作を取り入れたプログラミング教室です。

実際にロボットのパーツ(モーターやセンサーなど)を組み立てて、自分の書いたプログラムで動かす体験ができます。

たとえば、

- ライントレース(線に沿って走るロボット)

- 光に反応して動くロボット

- 音に合わせて動くキャラクター

など、「プログラムが現実のものを動かす」という実感が得られるので、工作や実験が好きな子にはピッタリ!

ロボットがうまく動かなかったときも、「どこが間違っているのかな?」「配線?それともプログラム?」と、自分で試行錯誤する中で、観察力・集中力・問題解決力が自然と身につきます。

中にはレゴブロックとプログラミングを組み合わせたコースもあり、「レゴが大好き!」という子も楽しみながら学べます。

プログラミングを習う4つのメリット

「プログラミングって、うちの子に必要なのかな?」

「まだ小学生なのに、そんなに早くからやらなくてもいいんじゃ…?」

そんなふうに感じているママパパも多いかもしれません。ですが、プログラミングはすでに特別な人のための技術ではなくなっています。お子さんの未来を見据えた時に、すごく頼もしい武器になるスキルと言っても過言ではありません。

ここでは、プログラミングを学ぶ4つの大きなメリットをご紹介します。

① 学校の授業でも必修に!

まず知っておきたいのは、プログラミングはすでに学校の授業で「必修」になっているということです。

- 小学校では2020年度から

- 中学校では2021年度から

- 高校ではすでに「情報Ⅰ」という教科で本格的に扱われています

つまり、今の子どもたちは、将来どんな進路を選んでも、学校で一度はプログラミングに触れることになります。

小学生のうちから少しずつ慣れておけば、学校の授業で戸惑うことなく、「わかる!」「できる!」「楽しい!」という気持ちで学びをスタートできます。

苦手意識を持たずに授業に臨めるというのは、親としても安心感がありますね。

② 大学入試(共通テスト)にも導入へ!

さらに注目したいのが、2025年度から大学入学共通テストに「情報」という新しい科目が追加されるということ。

この「情報」の中には、プログラミングの基礎知識や、データの扱い方、ITの仕組みなどが含まれます。つまり、プログラミングを避けては通れない時代になってきているのです。

「大学入試なんて、まだまだ先の話じゃない?」と思うかもしれませんが、基礎的な内容を小学生のうちからコツコツと積み上げておくことで、中学・高校でもスムーズに学習を進められる土台になります。

特に理系だけでなく、文系の学部でも「情報」が問われる時代に突入しています。プログラミングは、将来の選択肢を狭めないための準備として、とても大切になってきているんです。

③ 論理的思考や問題解決力が育つ

プログラミングの最大の魅力は、知識だけでなく「考える力」が育つことにあります。

たとえば、ゲームのキャラクターを動かすプログラムを作るとき、

- 「どういう順番で命令を出せば、思った通りに動くかな?」

- 「うまく動かないのは、どこに間違いがあるんだろう?」

と、自分の頭で考えて試行錯誤する体験をたくさんします。

プログラムがうまく動かない時も、失敗を恐れず「やってみて、直して、また挑戦する」この繰り返しが、子どもたちの論理的思考力や問題解決力、粘り強さを育ててくれます。

この力は、プログラミングに限らず、勉強全般や日常生活、そして将来の仕事でも役立つ力”です。

④ 将来の就職にも役立つスキル!

そして最後にお伝えしたいのが、プログラミングが「将来の武器」になるということ。

今の時代、あらゆる業界でIT化が進んでおり、「プログラミングができる人材」はどこでも求められています。

「でもエンジニアやプログラマーにならなければ意味がないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、それは違います。今や、医療・金融・教育・ものづくり・デザイン・事務など、どんな仕事でもITの知識が役に立つ時代です。

たとえば…

- 医療現場で使われるシステムの操作

- 会社のデータを自動で整理するしくみ

- インターネットで商品を販売するしくみ

このように、プログラミングを知っていることで、仕事の幅が広がったり、より効率的に働けるようになったりする場面がどんどん増えています。

将来、どんな職業を選ぶとしても、プログラミングの経験があれば、大きな強みになることは間違いありません。子どもの「好き」や「得意」を育てながら、未来の可能性を広げてあげられるのです。

プログラミング教室に関する実態調査

本ブログでは、子どものプログラミング教室について、インターネットを通じ独自にアンケートを実施しました。

対象となったのは、「現在プログラミング教室に通っている」または「過去1年以内に通っていた」お子さんがいるご家庭です。

- 調査対象:プログラミング教室に通っている、または通っていたお子さんがいる家庭

- 調査方法:インターネット調査

- 実施期間:2025年4月1日~7日

- 回答数:48件

総合評価

当調査より「子どもの興味」や「将来の可能性」を重視してプログラミング教室を選ぶ家庭が多い一方で、費用や学習の継続性などの悩みも明らかになっています。プログラミング教育の導入には、家庭の事情や子どもの性格に合わせた選択が重要であることがよくわかる結果となりました。

プログラミング教室を習う家庭の実態

- 通い方として、オフライン教室は「直接質問できる」「他の子と一緒に学べる」安心感がある

- オンライン教室も人気(約4割)地域に関係なく質の高い授業を受けられ、送迎の負担がない。

- 学び始めの時期は小学3〜4年生が最も多く(39.6%)学校での授業開始に合わせたスタートが多い。

- プログラミングを習い始めたきっかけは、子どもの「やってみたい!」が原動力(70.8%)次いで、体験授業やイベントがきっかけ(27.1%)。

- プログラミングを学ぶ目的は「楽しいから」「興味があるから」(52.1%)が最も多い理由。次いで「将来の職業選択の幅を広げる」(47.9%)、「ITスキルを身につける」(45.8%)。

- 教材として人気があるのはMinecraft(43.8%)、JavaScript(41.7%)。ゲーム制作で興味を引く内容が多い傾向。

- 受講料の中心価格帯は5,000~10,000円/月(41.7%)中規模教室やオンラインスクールが多い傾向にある。

- 60分授業が主流(64.6%)で、子どもの集中力に配慮した適正時間とみられる。

- 体験スクールへの参加意欲は高い(81.2%が参加したいと回答)

- 54.2%が「1つの習い事」と両立、25.1%が「2つ以上の習い事」と並行

課題や問題点

- オンライン授業は「対面に比べて集中しにくい」が最多。次いで「理解しづらい」「モチベーションの維持が難しい」。通信環境の不安定さもストレスに。

- 「費用が高い(43.8%)」が最大の悩みで、「どの教材や教室が良いかわからないも多数(31.3%)「親がサポートできない(29.2%)」と未経験の保護者の不安もある

- 10,000〜20,000円/月の教室も多く、家計に負担がかかっている

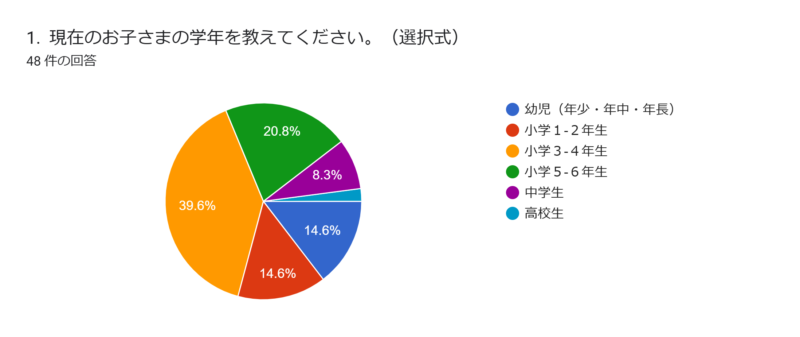

子どもの年齢は小3~小4が最も多い

「現在通っている」または「1年以内に通っていた」お子さんの年齢を調査したところ、以下のような結果となりました。

- 小学3〜4年生:39.6%(最も多い)

- 小学5〜6年生:20.8%

- 幼児(年少・年中・年長)/小学1〜2年生:14.6%

この結果から、小学3〜4年生でプログラミングを始める子が最も多いことがわかります。これは、学校の授業でプログラミングが導入される時期と重なるため、保護者が「そろそろ習わせたい」と考えるタイミングだからかもしれません。

また、小学1〜2年生や幼児のうちから始める家庭も一定数あることがわかります。低年齢向けのプログラミング教室が増えたことで、早い段階から楽しみながら学べる環境が整っているのも一因でしょう。

一方で、小学5〜6年生から始める子も20%程度おり、高学年でも遅くはないことがわかります。学校の授業や進路を意識して始めるケースも考えられますね。

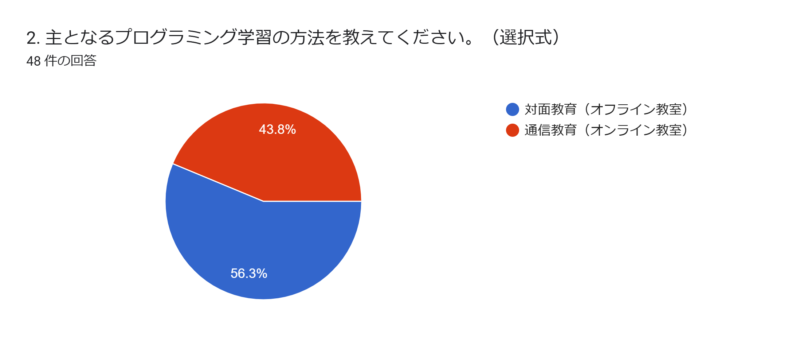

オフライン教室がやや優勢だが、オンラインも人気

アンケート結果を見ると、対面で学ぶオフライン教室がやや多いことがわかります。

オフラインの教室では、直接先生に質問できる安心感や、他の子どもたちと一緒に学べる環境が魅力といえます。特に初心者のうちは、リアルタイムでサポートが受けられることでスムーズに学習を進めやすいでしょう。

一方、オンライン教室も約4割の家庭に選ばれており、人気が高まっています。

オンライン学習は、自宅で学べる手軽さや、住んでいる地域に関係なく質の高い授業を受けられる点がメリットです。特に近くに教室がない場合や、送迎が難しい家庭では、オンラインが便利な選択肢になっています。

この結果から、対面・オンラインどちらの学習方法もニーズがあり、子どもの学習スタイルや家庭の事情に合わせて選ぶことが重要だといえます。

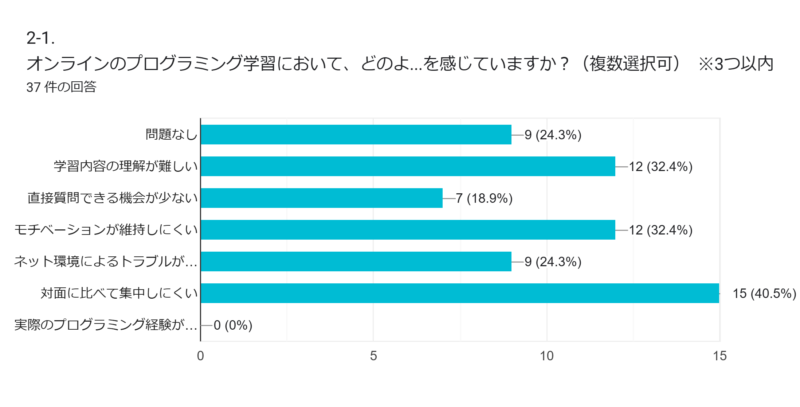

オンライン学習のリアルな声「対面に比べて集中しにくい」

アンケート結果を見ると、「対面に比べて集中しにくい」という声が最も多く、オンラインならではの課題が浮き彫りになっています。

次いで、「学習内容の理解が難しい」、「モチベーションが維持しにくい」という悩みも多く、画面越しのやり取りでは子どもが十分に内容を吸収しきれないケースがあることがうかがえます。

また、ネット環境の不安定さや、質問しづらさもオンライン学習のネックとして挙がっており、通信トラブルや一方通行の授業形式に課題を感じている家庭も少なくないようです。

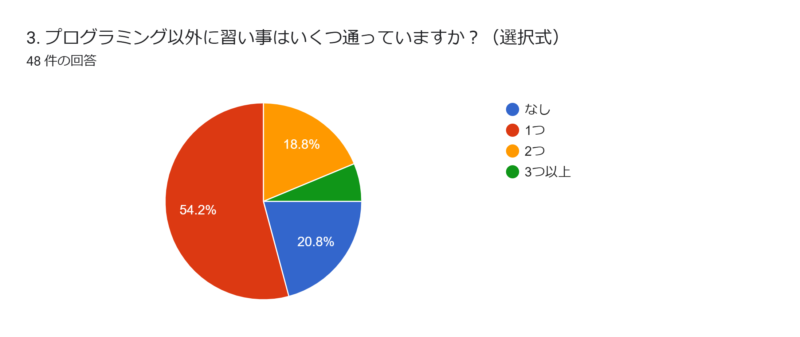

半数が「別の習い事」とプログラミングを両立

アンケート結果から、半数以上(54.2%)の家庭が「1つの習い事」とプログラミングを両立していることがわかりました。

また、「2つ以上の習い事」をしている家庭も25.1%おり、プログラミングを含めた複数の習い事に取り組んでいる子どもも少なくありません。

一方で、「プログラミング以外の習い事をしていない」家庭も約2割(20.8%)あり、プログラミングをメインに学んでいる家庭も一定数存在します。

習い事が増えると、時間的・金銭的な負担も大きくなります。特に、プログラミングは「自宅での復習や継続が大事」な習い事のため、他の習い事との両立を考えながらスケジュールを組むのがおすすめです。

プログラミングと相性が良い習い事として、「英会話(英語×プログラミング)」「算数(論理的思考力)」「ロボット制作(ものづくり×プログラミング)」などが挙げられます。

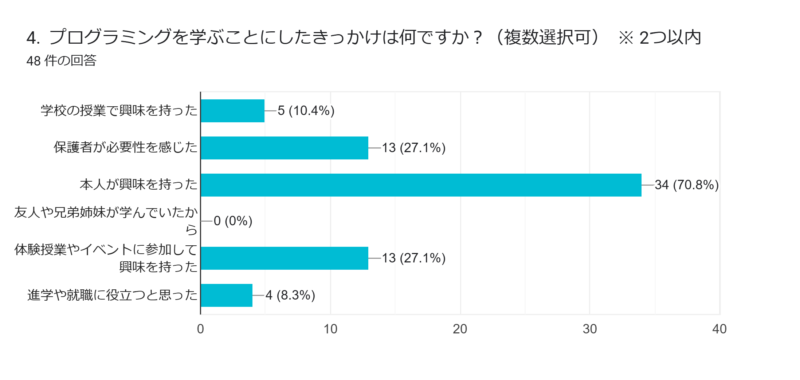

子どもの「やってみたい!」が一番の原動力

アンケートで最も多かったのは、「本人が興味を持ったから」という回(70.8%)。やはり、「やってみたい!」という子どもの気持ちが、学びを始める一番の原動力になっていることがわかります。

続いて多かったのは、

- 「保護者が必要性を感じた」(27.1%)

- 「体験授業やイベントで興味を持った」(27.1%)

最近は、プログラミングを体験できる無料イベントやワークショップも増えており、実際にやってみて興味を持つケースも多いようです。

一方で、「友人や兄弟姉妹が学んでいたから」という影響は0%という結果に。周囲の影響よりも、子ども自身の好奇心や、保護者の判断がきっかけになっていることが多いことがうかがえます。

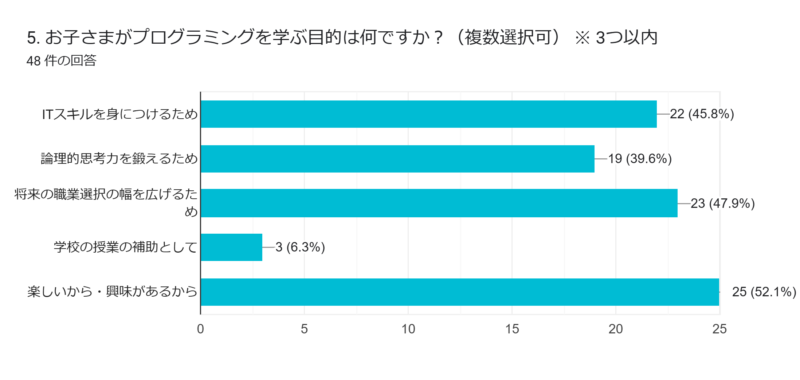

将来も見据えているご家庭が多数

最も多かった回答は、「楽しいから・興味があるから」(52.1%)。やはり「好き」「おもしろい」と思えることが、子どもたちのやる気につながっているようです。

次に多かったのは、

- 「将来の職業選択の幅を広げるため」(47.9%)

- 「ITスキルを身につけるため」(45.8%)

この結果から、保護者の多くがプログラミングを将来に役立つスキルと捉えていることもわかります。

また「論理的思考力を鍛えるため」(39.6%)という回答も多く、楽しさだけでなく、教育的な効果も期待されているのが印象的です。

一方、「学校の授業の補助として」(6.3%)という回答は少数にとどまり、学習の延長というよりは、プラスαの学びとして選ばれている傾向が見られました。

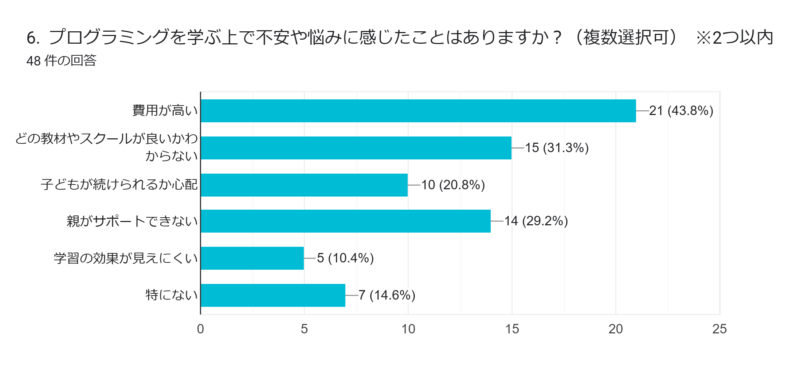

一番の悩みは費用の高さ。続けられるかどうかも不安材料に

最も多かったのは「費用が高い(43.8%)」。プログラミング教室は月謝のほかに、教材費やロボットキット代がかかる場合もあり、家計への負担を気にしている家庭が多いようです。

続いて、

- どの教材やスクールが良いかわからない(31.3%)

- 親がサポートできない(29.2%)

という回答も目立ちます。特にプログラミング未経験の保護者にとっては、比較や支援のハードルが高いと感じられるのかもしれません。

また、「子どもが続けられるか心配(20.8%)」という声もあり、モチベーションの維持や通い続けることへの不安も一定数見られました。

一方、「特に不安はない(14.6%)」という前向きな回答もあり、すでに教室や教材選びがうまくいっているご家庭も一定数いると考えられます。

人気のプログラミングツール・言語はゲームとロボット制作

Minecraft(マインクラフト)(43.8%)とJavaScript(41.7%)が最も多く選ばれました。これらは、ゲーム制作やオンライン体験を通して学べる点が、特に子どもたちに魅力的に映っているようです。

ロボットプログラミング(33.3%)も高い人気を誇ります。これは、実際に動くものを作る楽しさを体験できる点が大きな魅力です。特にものづくりや機械に興味がある子どもたちにとっては、ロボットプログラミングは非常に楽しい学びの場となります。

Scratch(スクラッチ)(31.3%)も一定の支持を得ています。視覚的な操作でプログラミングを学べるため、特に初心者や小さな子ども向けに適しています。スクラッチは、簡単にゲームやアニメーションを作成できるため、学びやすいと感じる子どもが多いようです。

Python(パイソン)(16.7%)やHTML/CSS(ウェブ画面制作)(10.4%)は、少し上級者向けのプログラミング言語や技術ですが、将来的にもっと深い知識を学びたい子どもにとっては、挑戦する価値があります。

月5,000円~10,000円のプランが最も選ばれている価格帯

5,000円~10,000円/月(41.7%)が最も多く、全体の約4割を占めています。これは、中規模のプログラミング教室や、オンラインプログラミングスクールで一般的な価格帯で、通学式やオンラインの授業で多く見られる金額です。

10,000円~20,000円/月(29.2%)が次に多く、本格的なカリキュラムや専門的な教材を使用する教室や、少人数制の個別指導が含まれることが多い金額帯です。

3,000円~5,000円/月(20.8%)の料金設定もありますが、これは比較的入門向けの教材や、ライトな学習プランが多い価格帯です。

3,000円以下/月(4.2%)や20,000円以上/月(4.2%)の回答は少数派です。3,000円以下の場合は、非常に限られたコンテンツや無料に近い形で学べるオンライン教材、あるいは無料プランが多い場合が考えられます。

20,000円以上の料金は、非常に専門的な指導や、特別なプログラム(例えば、ロボット制作や個別カスタマイズされたプログラム)を提供する高額なサービスに該当します。

初めてプログラミングを学ぶ子どもの受講時間は「60分」

受講時間の傾向は60分(64.6%)が圧倒的に多く、全体の約6割を占めています。

これは、標準的なプログラミング学習の時間帯として多くの教室が採用している長さです。集中力を保ちながら学習を進めるのに適した時間であり、初めてプログラミングを学ぶ子どもにも負担が少ない時間帯です。

やや長めの90分(22.9%)の時間帯は、内容を深く学びたい場合や、少人数制のクラスでじっくり学ぶことができるコースでよく見られます。

120分(8.3%)は比較的長時間であり、集中力の維持が難しくなる可能性があるため、年齢や学習内容に応じた調整が必要です。

30分(4.2%)は、プログラミングを学ぶには非常に短い時間です。内容が限られたり、学習効果を最大化するために工夫が必要ですが、小さな子どもや、集中力が続きにくい子どもに適しています。

体験スクールには約80%の家庭が参加意向を持っている

体験スクールへの参加は「まあ参加したい(45.8%)」が最も多く、「ぜひ参加したい(35.4%)」がそれに続きます。体験を通じて、プログラミング教室が子どもに合うかどうかを確かめたいと考えている方が多いことが伺えます。

この結果から、プログラミングに対する関心は高いものの、実際の内容や雰囲気を確認したいという意向が強いと考えられます。「参加しない(2.1%)」と答えた家庭は少数派です。

人気のプログラミング教室

「現在通っている、または過去1年以内に通っていた経験のある「プログラミング教室」 及び 「コース名」を教えてください。」との質問において、複数票上がったプログラミング教室を以下にまとめます。

キュレオ(QUREO)プログラミング教室(12.5%)

「教室数国内No.1」のキュレオは、全国に約3,000教室を展開しており、通いやすさが大きな魅力です。プログラミング初心者の子どもでも安心して学べる環境が整っています。

初級・中級コースや短期体験コースなど、幅広いコースが人気です。特に「中級コース」や「初級コース」が多くの家庭で選ばれています。

デジタネ(8.3%)

デジタネは、手軽にプログラミングを始めたい人から多くの指示を得ています。他社と比べても圧倒的に安い料金が魅力で、入学金は不要。年間一括プランの場合、月額約3,980円ではじめることができます。

「ロブロックスコース」「JavaScriptコース」「HTML/CSSコース」など、さまざまなプログラミング言語やツールを学べます。特に、ゲーム制作に関するコースが人気です。

スタープログラミングスクール(8.3%)

20年以上パソコン教室を開講してきた企業が行うプログラミングスクールです。教室の多くが商業施設の中にあり、通いやすさとプログラミングとロボットプログラミングの両方を学べることが大きな魅力です。

幅広い年齢層向けのプログラミング教育を提供しており、「ビジュアルプログラミングコース」や「キッズプログラミングコース」が人気です。

LITALICOワンダー(6.3%)

「自由な学び」を大切にしたプログラミング教室で、子ども一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイドのカリキュラムが魅力です。画一的な授業ではなく、好きなことをとことん学べる環境が整っています。

ゲームやアプリ開発に特化したコース(ゲーム&アプリ エキスパートコースやロボットクリエイトコース)を提供しています。オンラインコースも人気です。

Tech Kids School(6.3%)

「サイバーエージェント」が運営するオンラインプログラミング教室で、質の高い授業が特徴です。オンラインでもしっかりと学べる環境が整っています。

「Entry Stage」や「初級プログラミングコース」などがあり、初心者向けのコースが支持されていす。特に「初級プログラミングコース」は多くの家庭で選ばれています。

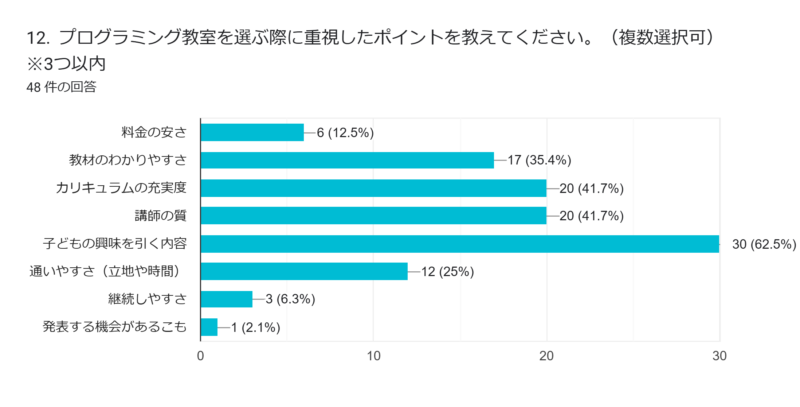

重視したポイントは「子どもの興味を引く内容」

アンケート結果から、プログラミング教室を選ぶ際に最も重視されたポイントは「子どもの興味を引く内容」(62.5%)です。これは子どもがプログラミング学習を続けるためには、楽しさや興味を持ち続けることが不可欠であることを示しています。

次に重視されたのは

- 「カリキュラムの充実度」(41.7%)

- 「講師の質」(41.7%)

質の高い教育や体系的なカリキュラムが求められていることがわかります。これにより、学習効果を最大化するためには教育内容と指導者の質が大切だということがわかります。

「教材のわかりやすさ」も35.4%の割合で選ばれており、プログラミング学習においては、理解しやすい教材が重要であることがわかります。

一方で、料金の安さは12.5%、発表する機会があることは2.1%と少数派にとどまり、費用や発表の機会よりも学習内容や続けやすさ、子どもの興味を引く要素が重視されていることが見て取れます。

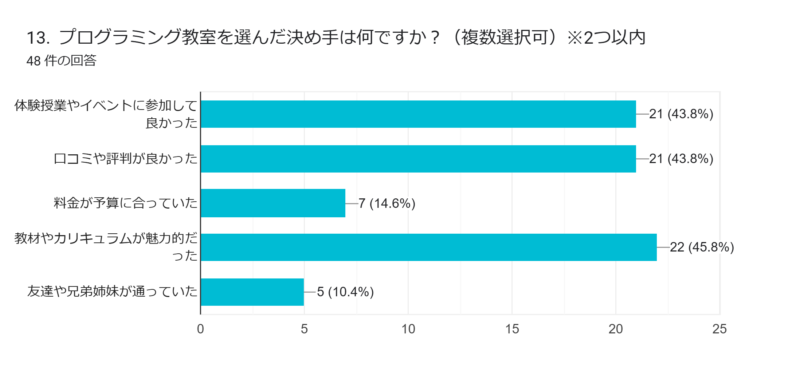

決め手は価格よりも内容や体験

プログラミング教室を選んだ決め手として最も多かったのは

- 「教材やカリキュラムが魅力的だった」(45.8%)

- 「体験授業やイベントに参加して良かった」(43.8%)

- 「口コミや評判が良かった」(43.8%)

というほぼ同率の結果でした。これから見ると、実際に体験してみて教室の質を感じ取ることが決め手として大きな役割を果たしていることが分かります。

「料金が予算に合っていた」という回答は14.6%にとどまり、価格よりも内容や体験を重視している家庭が多いことがわかります。また、プログラミングを学んでいる友達や兄弟姉妹がいることが決め手になった家庭は少数派(10.4%)で、こちらも他の要素が優先されたことが見て取れます。

この結果から、プログラミング教室を選ぶ際には、料金や周囲の影響よりも、実際のカリキュラムや体験を重視している家庭が多いことが分かります。

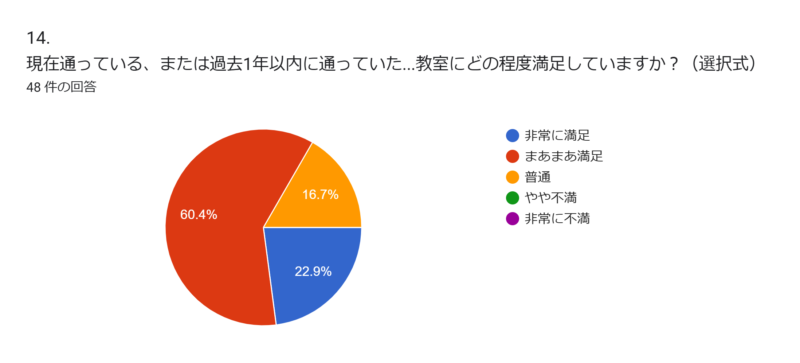

プログラミング教室に対する満足度は非常に高い

現在通っている、または過去1年以内に通っていたプログラミング教室に対する満足は「まあまあ満足」と回答した割合が60.4%と最も多く、次に「非常に満足」22.9%という結果でした。満足している家庭が大半を占めており、満足度が高いことが伺えます。

一方で、「普通」と感じている家庭は16.7%で、満足度に若干のばらつきが見られるものの、「やや不満」や「非常に不満」といった回答はゼロであり、全体的にプログラミング教室に対する満足度が高いことが特徴的です。選ばれた教室は多くの家庭にとってポジティブな学びの場となっていることが分かります。

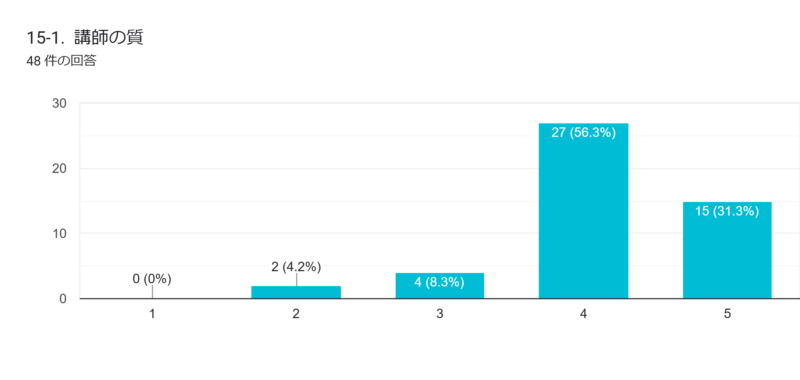

講師に対する満足度は高い

プログラミング教室の講師の質に対する評価は非常に良好で、平均評価は4.15となっており、子どもが楽しみながら学べる環境が整っていることが大きな要因として挙げられています。

具体的な理由を見てみると、以下のようなポイントが多くの保護者から高く評価されています。

子どものペースに合わせた指導

子ども一人ひとりのペースに合わせた丁寧な指導があった

多くの保護者が、講師が子ども一人ひとりのペースに合わせて丁寧に指導している点を評価しています。子ども自身も自分の理解度に合った学習ができると感じているようです。

コミュニケーションスキル

「講師が熱心で分かりやすく、子どもとのコミュニケーションを大切にしているところが良かった」

子どもが講師とスムーズにコミュニケーションをとり、質問や疑問を気軽に解決できる環境が整っていることを重要視しています。講師が子どもの目線に立って教え、子どもが安心して学べる雰囲気を作っているという点も評価されています。

熱心で分かりやすい指導

「子供の面倒見がとても良くて保護者としても安心感があり、子供のペースに合わせながらしっかりと話も聞いてもらえるので、大変満足」

講師が熱心であり、子どもに分かりやすい方法で教えてくれる点が多くの保護者から支持を得ています。特に、プログラミングの難しい部分を適切にサポートし、子どもが学びやすいように配慮していることが評価されています。

子どもとの関わり

「教え方が上手で子どものモチベーションが下がらないように配慮してくれるので、講師の質は良い。」

子どもが楽しそうにしている、または人見知りをしている子どもにも親しみやすい態度で接していることが、多くの保護者に好まれています。

一方で、少数派の意見として、若い講師に対する不安や言葉遣いについての懸念もありますが、全体としては講師に対する満足度は非常に高いことがわかります。

教材のわかりやすさには課題があるケースも

教材に関する満足度は平均 3.98と全体的に高評価でした。多くの保護者が「分かりやすさ」や「子どもの興味を引く工夫」に満足していることがうかがえます。

また一部では「教材がない」というコメントもあり、教室によって提供内容に差がある可能性も考えられます。

視覚的・直感的でわかりやすい

「視覚的に理解しやすく、ゲーム感覚で学べる工夫がされている」

多くの教室で図解やカラーを多用した教材が多く、子どもが直感的に操作・理解できる工夫がされています。特にゲームを作りながら学べる形式や、ストーリー仕立ての教材などが好評でした。

段階的にレベルアップできる構成

「私はプログラミング初心者ですが、教材は子供でも初心者の大人でも分かりやすく、読みやすい」

初心者にも安心な 基礎から応用へのステップ構成 に対する評価も多く見られました。親自身が初心者であっても「一緒に理解できる」「子どもが一人で進められる」などの安心感もポイントです。

子どもが自発的に取り組める教材

「Scratchを使った教材は、子どもが楽しみながら学べる内容になっている」

MinecraftやScratchなど、子どもが夢中になるテーマを取り入れた教材により、「子どもが進んで学んでいる」との声も多数ありました。

授業の進め方は子どものペースや興味に合わせた進行が高評価

授業の進め方に関しては平均3.94で、「子どものペースや興味に寄り添っている」という点で高評価が目立ちました。

一方で、「進度が遅く感じる」「講師による差」など、改善の余地を感じている声もいくつか見られました。

子どものペースに合わせた進行

「授業は納得しながら無理をしないで学べるペースで進むので、子どもには合っている。」

「それぞれの子供のペースに合わせてもらえ、指導もゆっくりで置いてけぼりのような事がないので、満足しています。」

多くの家庭が「子どもに無理のない進行」「置いてけぼりにならない点」に安心感を抱いている様子です。また、分からない時にすぐ聞ける、講師が丁寧にサポートしてくれる点が評価されています。

子どもの自主性を重視

「子どもが自分で考えて試行錯誤できるよう、課題を提示しつつサポートするスタイル」

「カリキュラムをこなすのではなく、子供のやってみたいという気持ちを尊重しながら進めながら授業をしてくれる」

ただカリキュラムをこなすというだけでなく、自分で考えさせる・やりたい気持ちを尊重するなど、「教えすぎない指導」にも好印象が集まっています。子どもの理解度や成長段階に応じて、必要な情報を適切に提供する進め方が支持を得ているようです。

改善が求められる点

「いつも早くできてしまって時間が余ると言っていました」

「もう少しスピードアップしてほしいと思うこともあるが、色んな子がいるので仕方ないと思う。」

このように集団の内容や講師の個性によって進行にバラつきが出る可能性もあり、体験などでの事前チェックが推奨されます。

子どもの成長を実感できるカリキュラムが人気

全体的に「段階的・体系的で、レベルに合っている」「子どもの成長を実感できる」という声が多く、安定した評価が得られていました。学習のステップアップがスムーズで、基礎から応用への移行も丁寧に設計されているため、「安心して任せられるカリキュラム」として信頼を集めています。

一方で、「やや難しい」「もっと良くなりそう」など、高品質だけど満点ではないという印象も一部に見られます。レベルの高さに戸惑う場合があること、より一人ひとりに寄り添った柔軟性の向上が、さらに評価を高めるポイントになりそうです。

段階的なステップアップができる構成

「段階がしっかり分けられていて、焦らずできる」

「習熟度に応じて段階的にレベルも上げてもらっている」

「基礎→応用」「初歩→検定レベル」など、成長に合わせたレベル設計に安心感があるとの回答が多数ありました。単に年齢や学年で分けるのではなく、スキルにあった教材やプログラムを提供しているところが高評価を得るポイントのようです。

子どもにちょうど良いレベル感

「小学生向けに難しくなく、かといって簡単すぎない」

「プログラミング初心者でもやさしい内容」

「難しすぎず、簡単すぎず」といったちょうどよさに対する満足度が高い傾向があります。カリキュラムが難しすぎても簡単すぎても子どもは興味を失ってしまいます。子どもに合ったちょうどいいレベル感のカリキュラムがポイントといえます。

論理的思考を育てる設計

「論理的思考を鍛える課題が多くて、子どもが成長している感じがします」

「手順なども分かりやすく、迷わず学習できて満足しています」

単なる作業でなく、「考える力を育てるカリキュラム」である点が評価されています。

プログラミング教育では、論理的に考える「プログラミング的思考」を育てることができます。課題に対して試行錯誤をくり返すことで、論理的な思考力や問題を解決する力を身につけることを望んでいる保護者が多いようです。

改善が求められる点

「質としては、もう少し惜しいって感じです。」

「レベルはかなり高いので最初は大変だった」

特に初心者や小学生低学年にとって、「最初のハードルが高い」と感じるケースも。また、カリキュラム自体はしっかりしているが、あと一歩何かが足りないという印象を持った人もいました。

コストパフォーマンス評価はやや低め

他の項目に比べて評価がやや低め(3.35)で、満足している声もある一方、「もう少し安ければ」「高く感じる」という声が多く見られました。

「内容には満足しているが、料金面では迷いがある」という親御さんの本音が垣間見える結果です。

内容や質に対して「相応」と感じている

「金額相応かなと思う」

「授業、講師の質が良いので値段はどうしても高めだと感じました」

「学んだことが身についていると思うから」

高品質な授業や教材・サポートに対して、「この料金なら納得できる」という意見が多数ありました。特に「プログラミングは将来役立つから」と投資と割り切って納得しているケースが多いですが、「続けるには家計と相談が必要」と感じるご家庭も少なくないようです。

料金に対して“得られるもの”が大きいと感じる

「料金に対して内容が充実しており、学びの成果が実感できる」

「中身が濃いコースの内容を考えると料金とのバランスが取れている」

子どもの理解度や成長が感じられると、多少の費用は許容範囲になるようです。「プログラミング教室としては安い方」「一般的な塾より安い」という意見もありました。

改善が求められる点

「月に3回あり15000円と少し高め」

「初期費用が高かった。月額料も安くはない」

「この価格でこの内容?と思うこともある」

特に月額1万〜1.5万円以上の教室に対して、「通い続けるには負担」との声が多くありました。また、内容がしっかりしているとはいえ、価格に対して「もっと高度なことを教えてほしい」という声も。

「6年間で値上がりが凄かった」

「教材のロボットやタブレットも高額だった」

といったように、特に「値上げ」や「教材の購入」が必要なケースでは、不満が出やすい傾向がありました。価格に見合ったより付加価値の高いサービス提供や、家計にやさしいプラン設計があれば、満足度はさらに高まる可能性があります。

モチベーションの高さは継続のカギ

子どもの楽しさ・モチベーションに関しては全体として非常に高い評価がついており、「楽しい!」という声が多く、「飽きずに続いている」「もっとやりたがる」といったエピソードが多数寄せられました。

保護者の方からは「これほど楽しそうに通うとは思わなかった」という驚きの声も見られ、モチベーションの高さは継続のカギとなっているようです。

ゲーム感覚で楽しめる仕組みが魅力

「大好きなマイクラを使ったプログラミングで、とても楽しく続けています」

「スキラッチの作成は楽しそうにしていた」

「ゲーム感覚で学べるカリキュラムが子どもたちの興味を引いている」

ScratchやMinecraftなど、子どもに馴染みのあるツールを使っている教室では、「遊びながら学べる」と感じる保護者が多いです。

「実際に動くプログラムを作ることで達成感を感じている」

「講師が“できたね!”と褒めてくれるのが嬉しいようです」

「飽きることなく取り組めたのは、毎回結果が“見える”からだと思う」

また、キャラクターを動かす、ゲームを作るなど「自分の手で結果を出す」ことができるため、達成感ややりがいを感じやすくなっています。好奇心や達成感が自然とモチベーションにつながっているようです。

自発的な姿勢に変化が見られたという声も多数

「集中して自主的に行なっている」

「子ども自ら積極的に関わるようになってくれてモチベーションが高いです」

「次の授業を楽しみにしていてモチベーションを保って1年通うことができました」

「親が言わなくてもやるようになった」「楽しそうに自主的に取り組んでいる」と、自主性が育まれたという嬉しい反応が多く見られました。1年以上通っている子どもも多数おり、モチベーションの高さが“継続率の高さ”にもつながっているようです。

「通いやすい」と感じている家庭が多数

オンライン・通学型問わず、「通いやすい」と感じている家庭が多数を占め、高評価となりました。

特に「オンラインの手軽さ」に対する満足度が高く、場所に縛られずに参加できる点が、多くの家庭の生活スタイルにフィットしていることがうかがえます。

オンライン授業が便利!送迎不要が大きなメリット

「オンラインなので手軽に取り組めている」

「送迎がなく親の負担が少ない」

「オンラインという部分がすごく有難いなと感じています」

「場所を選ばないのがとてもよい」

「オンラインなので全く問題なし」

圧倒的に多かったのが「オンラインだから便利」という声。通学時間が不要なため、送迎の手間や時間的負担がなく、忙しい保護者にとって大きな魅力になっています。オンライン授業の普及により、「送迎が不要で親の負担が減る」「自宅で気軽に学べる」という点が大きな魅力となり、通いやすさの評価を高めています。

オンラインでも対面と変わらない学習効果が得られていると感じているご家庭もあり、通いやすさと教育の質が両立している点に好感が持たれているようです。

立地が良く、アクセスしやすい教室も高評価

「家から徒歩10分程度、車では5分ほどで行ける」

「駅から歩いてすぐ」

「家の近くで、送迎がしやすいです」

「エディオンの中にあるので駐車場も無料」

「自転車で行ける距離」

通学型の場合でも「自宅から近い」「駅近」「駐車場が多い」といった立地の良さが評価されています。通学の場合、子ども一人でも安心して通えるような距離や立地が保護者にとって安心材料になっています。

通学距離が遠いケースでは負担感あり

「最寄りに教室がなかったため、遠い教室まで通っていました」

「家から少し遠く、毎回送り迎えするのが大変だった」

一部の家庭では「近くに教室がなく、遠方まで通っていた」というケースもあり、立地によっては通学型のハードルが高くなることも。オンライン授業の選択肢がある場合は、こうした負担を軽減できるという点で、選択肢の柔軟さが重要だと考えられます。

サポート体制の評価にはややバラつきが

多くの保護者が「丁寧で安心できるサポート」を実感している一方で、ややバラつきのある評価となりました。

サポートに満足している声が多いものの、「特に使っていない」「講師による差がある」「少し分かりにくかった」という意見も一部に見られました。

丁寧で安心感のある対応

「質問や困ったことがあれば、すぐにサポートしてもらえる体制が整っており、安心して学べる」

「丁寧かつ手厚いサポートでありがたい」

「質問にも丁寧に答えてくれるし、説明もしっかりしてもらえる」

「問い合わせもすぐにその場で対応してくれて、持ち帰られることがないのでストレスがない」

サポート体制については、「困ったときにすぐ対応してもらえる」「質問への回答が丁寧」「子どもの理解度に応じて柔軟に対応してくれる」など、全体的にはポジティブな評価が多く見られました。

質問への返答が早く、丁寧であることが高評価につながっています。困った時にすぐ対応してくれることで、子どもも安心して学習に取り組めるようです。

「オンラインで質問が可能なので不満はなし」

「先生に相談したり、サイトに問い合わせれば直ぐに返事を頂ける」

「授業外での質問に対してもレスポンスが早く、フィードバックも丁寧」

オンラインでもチャットや問い合わせ対応がしっかりしているため、場所に関係なくサポートが受けられる点が評価されています。

学習進捗の共有・個別対応も

「こちらから講師に聞くと、きちんと子供の勉強状況を教えてもらえる」

「親の要望を講師が柔軟に取り入れてくれる」

「進捗管理や個別対応がしっかりしている」

一部の教室では保護者との連携が取れており、子どもの進捗や理解度に応じた指導を行っている点が高評価でした。

講師による差を感じる人も

「先生によって全く違うので何とも言えないときがある」

「聞いたことに対して少し丁寧さとわかりやすさがなかった」

受講生によっては、「講師によって対応の丁寧さやわかりやすさに差がある」と感じているようです。サポートの質が一定でないと、受講体験にも差が出てきてしまいます。

プログラミング教室は「楽しんで学べる」点が大きなポイント

「現在、または過去1年以内に通っていた経験のあるプログラミング教室の良い点を教えてください。」との質問に対しては、子どもが「楽しんで学べる」点が大きなポイントとなっていました。また、講師の対応力、教材の工夫、学習環境、柔軟な受講スタイルなど、さまざまな面で高評価を得ています。

特にオンラインと対面のハイブリッド型や、子どもの成長や興味に合わせた個別対応が評価のカギになっているようです。

子どもが「楽しく夢中になれる」工夫が多い

「子供が楽しんで通って思考力がついた」

「本人が楽しく学べる点」

「全体的に満足できるのは、子供が楽しくて夢中になれるから」

「子供の楽しいを伸ばしてくれる」「遊び感覚で続けられた」

最も多かったのは、「子どもが楽しんで学べる」という声。楽しいからこそ、モチベーションが続き、通い続けられると感じている家庭が多いです。

思考力・論理的思考・創造力が育つ

「集中力や読解力がつく」

「論理的な思考力などの社会に出てから必要な能力も学べた」

「創造力が上がったと親として感じている」

「考える力」や「創造する楽しさ」が身についたという声も多く見られました。学校教育との相乗効果も期待されています。

講師の質・人柄への高評価

「講師が親切で、子どもとのコミュニケーションが取りやすい」

「先生が毎回同じで、質問にもきちんと答えてくれる」

「傾聴のある姿勢の先生は今でも付き合いがある」

講師についての評価も高く、「優しい」「丁寧」「子どものペースに寄り添ってくれる」といった声が多く挙がっています。

カリキュラム・教材がわかりやすく、段階的

「基礎から学べるので初心者でも安心」

「学びやすいカリキュラムと楽しい学習環境が整っていた」

「子どものランクに合わせて授業してくれる」

初心者でも安心できるような段階的な内容や、子どものレベルに合わせたカリキュラムが好評でした。

「マインクラフトを使って学べる」

「ゲーム感覚で覚えられる」

「子供の興味をそそる内容を、講師がユーモラスに説明してくれる」

また、マインクラフトやゲーム作成など、子どもの興味を引く教材・課題が多く取り入れられており、学習の入り口として効果的な印象です。

オンライン・柔軟な受講形式の利便性

「オンラインなので授業が受けやすい」

「自宅から受講でき、場所や時間に縛られない」

「自宅にいながらプログラミングを学べるうえ、オーダーメイドのカリキュラムが組まれていた」

オンライン受講の柔軟さ、時間的な自由さを魅力に感じる家庭も多く、「通いやすさ」や「続けやすさ」に繋がっています。

保護者向けのサポート・進捗共有も安心材料

「親向けに進捗状況や学んだ内容を報告してくれるので安心」

「子どものペースに合わせて楽しく取り組めている」

保護者への進捗報告やサポート体制に安心感を覚えているという意見もいくつかありました。

プログラミング教室への不満は「料金」や「進行速度」

「現在、または過去1年以内に通っていた経験のあるプログラミング教室の改善してほしい点や不満を教えてください。」の質問に対して、多くの不満は「料金」や「進行速度」、「教材の更新」などに集中しており、これらを改善することでより多くの家庭が満足できるプログラミング教室に近づけると思われます。特に、料金の見直しや個別対応の強化、オンライン授業でのサポート強化が重要な改善ポイントとなっているようです。

料金に関する不満

「月額料金がやや高めで、コスト負担が大きい」

「料金が高く、月の回数を減らすことができたり、もう少し料金を安くしてくれたらいいのに」

「料金が高く、経済的に優しくないのは気になった」

「質は落とさずに、もう少し料金が安くなると助かります」

最も多く挙げられた不満点は「料金が高い」というものです。月額料金の高さや初期費用が負担になるとの意見が目立ちました。

授業の進行速度や個別対応の強化

「授業の進行が速すぎて、全員が理解できるペースで進んでいないと感じる」

「授業のスピードがあがればよいと感じる」

「クラスの中で役割分担が固定化してしまい、そこに対する配慮がない」

「授業の進み具合が日によって違う」

授業の進行速度や対応のペースについて不満の声もあり、個別対応を強化することを希望する意見が見受けられました。

オンライン授業に関する問題

「月額料金が高いのと、オンラインなのでたまにネット回線が悪く、授業が受けにくい」

「サポート体制が弱いので、もっとしっかりしたスタッフを配置すべき」

「問い合わせへの対応が遅い」

オンライン授業に関する不便さや課題も指摘されており、特にネット回線の不安定さやサポート体制についての改善が求められました。

教材やカリキュラムに対する不満

「教材の更新頻度が低い」

「同じ内容を繰り返すことがあり、新しい技術を学ぶ機会が少なかった」

「初級コースと中級コースしかなく、ジャンル別のコースがあれば良かった」

「教材は自分のものにならない」

「プログラミングの実践的な内容をもっと教えてほしい」

教材の更新頻度やカリキュラムに関する改善も求められていました。新しい知識や実践的な内容に関して不満がある家庭が多かったようです。

サポート体制や親へのフィードバック不足

「質問しやすくなってほしい」

「教師から生徒へのサポート体制が整っていない」

「親が家でも子どもに継続して学ばせていけるようなシステムがあれば嬉しかった」

「子どもの学習成果を親が確認できなかった」

サポート体制に関して、より手厚い支援を求める意見や、保護者への進捗報告が不足していると感じる声がありました。

スケジュールや柔軟性の改善

「時間がもう少し柔軟に対応できるといい」

「もう少し料金を払ってもいいので、柔軟な対応やスケジュールがほしい」

時間やスケジュールについて、もう少し柔軟に対応できると助かるという意見もありました。

プログラミング学習を通じて大きく成長する家庭が多数

最も多かった変化としては、論理的思考力、ITスキルの向上、自信がついた、集中力の向上があげられました。これらは、プログラミングを通して 「考える力」「技術的な成長」「精神的な自立」 に繋がっていることを示しています。

また、問題解決能力の向上は、プログラミングを通してトライ&エラーを繰り返すことで、子どもが「粘り強さ」や「工夫する力」を育んでいる可能性が見られます。

一方で、「学校の勉強にも役立っている」は16.7%と少数です。プログラミングと学校の学習内容との「直接的な連動性」は薄いと感じている家庭が多いようです。

プログラミング学習を通じて、子どもたちは論理的思考力やITスキルの向上に加え、自信や集中力といった非認知能力の面でも大きな成長を見せているようです。約4割以上の保護者がこれらの変化を実感しており、プログラミング教育が子どもに与えるポジティブな影響の広がりがうかがえます。

保護者の声から見えてきた「プログラミング学習の3つの柱」

「プログラミング学習に期待することは何ですか?」という質問では、プログラミング学習は、単なる「技術の習得」にとどまらず、子どもたちの思考力・将来性・学びへの姿勢をトータルに育むことへの期待が高いことがわかりました。

1:論理的思考・問題解決力

「論理的思考力を高めてほしい」

「問題解決能力の習得」

「粘り強く取り組む力を育んでほしい」

「問題を論理的に解決する力がつくこと」

「仮説を立てる力、自分で考える力を伸ばしてほしい」

保護者の多くが、論理的に考える力・問題を解決する力の向上を重視していました。約6〜7割に該当する内容として、非常に強いニーズが読み取れます。

2:ITスキル・職業選択の可能性

「ITスキルの習得と将来の就職に役立つこと」

「将来に活かせるスキルの獲得」

「職業選択の幅が広がる」

「社会で活躍できる基礎づくり」

「ビジネススキルやヒューマンスキルの早期習得」

「将来の職業選択」や「就職への備え」としてのプログラミング学習に期待する声も多数あり、将来性や実用性への期待が全体の3〜4割程度みられました。

3:好奇心・創造性・達成感

「自分のアイデアを形にする力」

「興味や好奇心を伸ばす選択肢になってほしい」

「楽しみながら学び、達成感を味わう」

「子どもの「やってみたい」を尊重し育てる」

ただ技術を学ぶだけでなく、「楽しく取り組み、自分から考え挑戦できるようになってほしい」という願いも強く見られました。

その他:学校外で学べる力・補完的学習

「学校では学ばないことを学んでほしい」

「教育の幅を広げる手段として期待」

「言語理解や集中力も高まることを期待」

学校外で学べる力・補完的学習なと、学校では得られない力を求めている保護者もいました。

「考える→試す→改善する」というプロセスを重視

「プログラミング教育を受けることで期待されているお子さまの変化」の回答を見ると、前回の集計とあわせて、より具体的な保護者の思いを浮き彫りにする内容となっています。「できた喜びが、挑戦する力に変わる。」そんな経験を保護者の多くが、プログラミング教育に託していることが伝わってきます。

思考力・問題解決力の向上

「順序立てて考える力」

「問題を細かく分けて解決する力」

「論理的思考・自己判断力」

「「なぜ?」を深掘りする姿勢」

「根気強く取り組む姿勢」

最も多かったのは、「考える力」を育てたいという期待(25件以上)でした。特に「考える→試す→改善する」というプロセスの経験を求める声が多数みられました。論理的に考える、課題を分解して解決する、という経験を子供にしてほしいと考えていることがよくわかります。

自信・達成感・挑戦意欲の育成

「自分でもできるかも、という前向きな気持ち」

「成功や失敗から学び、チャレンジできるように」

「達成感を得て、他のことにも前向きに挑戦」

「苦手意識の払拭」

「自主的な学びへの姿勢」

「できた!」という体験を通して、子どもに自信をつけさせたいという思いも非常に多く見られました。(約20件)成功体験を得る、課題に向き合うポジティブな姿勢、苦手意識の克服など、学びの成果としての「内面的な成長」に重きを置く家庭も多いことがわかります。

創造力・アイデアを形にする力

「自分のアイデアを形にする楽しさ」

「発想力の育成」

「自己表現の手段としてのプログラミング」

「創る」体験ができる点に注目し、創造性の伸長を期待する保護者も多くいました。自分のアイデアを形にする経験や、発想力を豊かにしたいとプログラミングを習わせている層も一定数いるようです。

集中力・忍耐力・継続力の育成

「集中力の向上」

「粘り強さ・忍耐力」

「一つの課題に取り組む持続力」

プログラミングを通して、集中して取り組む姿勢や我慢強さを育てたいという声も根強いです。粘り強く取り組む、集中できる子になってほしいという保護者の願いがみてとれます。

ICTリテラシー・時代対応力

「ICT・情報社会への対応力」

「機械やPCに対する苦手意識の克服」

「情報の仕組みへの理解」

情報機器への抵抗感の克服や、社会への適応力はこれから欠かせない分野です。現代社会に必要な「情報を使いこなす力」への関心も、少数ながら見られました。

プログラミング教室に向いているのはこんな子!

「プログラミングって、理系の子とか、ちょっと頭のいい子がやるものでしょ?」

そう思っているママパパも多いかもしれません。でも実は、お子さんの好きな遊びや性格とプログラミングの相性はとっても深いんです。

「うちの子に合うかな?」と思ったら、まずは以下の特徴があるかチェックしてみてください。

ゲームが好きな子→ マインクラフトで学べる教室がオススメ!

ゲームが好きな子に対して「そんなに夢中になるなら、ちょっとは勉強にもその集中力を使ってほしい…」と思うパパママも多いのではないでしょうか。

でも実は、「マインクラフト」などを使ったゲーム感覚のプログラミング教室では、遊びながら論理的思考や問題解決力を自然と身につけることができます。

キャラクターを動かしたり、建物を作ったりする中で、「どうやったら思い通りに動くか」を考える=プログラミング的思考につながっているんです。

ゲーム好きの子どもたちにとっては「これが勉強なの!?」と思うくらい、楽しく夢中になれる学びになります。

レゴや工作が好きな子→ ロボット制作系の教室がピッタリ!

レゴブロックで自分だけの作品を作ったり、空き箱でロボットを作ったり、手を動かして何かを作るのが大好きなお子さんには、ロボットを使ったプログラミング教室がおすすめ。

センサーやモーターを組み合わせたロボットに、自分でプログラムを書いて動かす体験は、まさに「作って、動かす」というワクワクを体験できますし、「自分の作ったロボットが動いた!」という感動は、子どものやる気をぐっと引き出してくれます。

ものづくりが好きな子にとっては、遊びながら学べる最高の場です。

実験や試行錯誤が好きな子→トライ&エラーを楽しめるプログラミング

身近なもので実験したり、ブロックやパズルを集中して考えるのが好きな子は、まさにプログラミング向きの資質を持っているかもしれません。

プログラミングは、「やってみる」「失敗する」「原因を考える」「直してみる」という繰り返し。この試行錯誤のサイクルを楽しめる子にはピッタリなんです。

プログラムが思い通りに動かないとき、最初は少し悔しいかもしれません。でも、それを乗り越えて「やった!動いた!」という達成感は、何事にも代えがたいものです。

失敗を前向きに捉える力、最後までやり遂げる力も、自然と育っていきます。

最初の一歩は「遊び」から!

「うちの子、プログラミングなんてできるかな?」

「ママもパパもプログラミングなんてやったことないし、教えてあげられない…」

そんな不安はまったく必要ありません。

プログラミング教室では、子どもたちが「楽しい!」と感じられるように工夫された教材やサポートがあります。最初は遊びの延長のような感覚でスタートし、そこから少しずつ学びの深さが増していくので、親が専門知識を持っていなくても大丈夫!

むしろ、「一緒に見てみようか」「どんなことやってるの?」と子どもに聞いてみると、子どもが嬉しそうに説明してくれることも。

プログラミング=難しいではなく、プログラミング=楽しくて、自分の力が伸びる遊びとして、ぜひ興味を持ってみてくださいね。

まずは体験から始めてみよう!

プログラミング教室といっても、最近はオンラインも含めていろんな種類があります。子どもが楽しめるかどうかが何より大事なので、まずは無料体験を受けてみるのがオススメです。

「勉強」としてではなく、「楽しい遊びやものづくり」の延長として始められるのが、プログラミングの魅力。パパも一緒にワクワクしながら、子どもの成長を応援していきましょう!