習い事してる子としてない子の差はある?パパ・ママが知っておきたい本質的な考え方

「周りの子が習い事を始めていて、うちも何かやらせた方がいいのかな…?」

そんな風に感じたことはありませんか?

お友だちは水泳やピアノを習っているみたいだけど…

うちの子は大丈夫かな?

最近は、保育園や幼稚園の年中さん・年長さんでも、習い事をしている子が多くなってきました。「習わせることで将来に差が出るのか」「やらせていないことで遅れをとってしまうのか」と不安になるパパママも多いはず。

習い事を始めるか迷っている方や、今の方針にモヤモヤしている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

子どもの習い事の選び方については、こちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。

習い事、実際みんなやってるの?データから見えてきたこと

「習い事って、みんなやってるのかな?」このように感じたとき、客観的なデータを見ると、少し気持ちを整理することができます。

ベネッセコーポレーションの調査によると、小学生の約70%が有料の習い事をしていることがわかっています。これは、3人に2人が何かしらの習い事をしているということです。さらに、そのうち45.2%の子どもは1つの習い事を、54.7%は2つ以上の習い事をしていることがわかります。

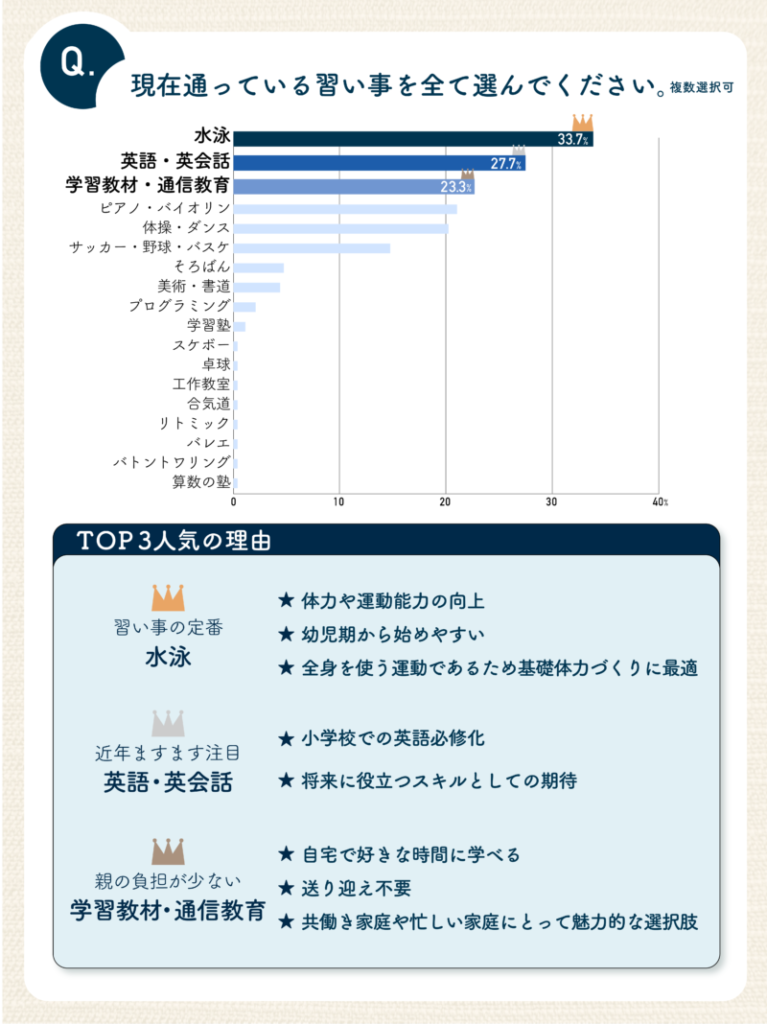

本ブログでも、習い事に通っているお子さんがいるご家庭を対象に、インターネットを通じてアンケートを実施しました。その結果、「現在習っている習い事」として、上図のとおり回答が得られました。

あなたは「習い事をさせたい派」?それとも「まだ様子見派」?

以下のチェック項目にどれくらい当てはまるかを確認してみましょう。

当てはまる項目が多いほど、今のご家庭に合った方向性のヒントになります。

「習い事をさせたいタイプ」のチェックリスト

- 空き時間があると、ゲームや動画ばかり見ていて心配になる

- 子どもがエネルギーを持て余していて、家で暴れがち

- 「この子に向いていること」を早めに見つけてあげたい

- 成功体験や自信につながる機会を増やしてあげたい

- 共働きで、放課後の過ごし方をある程度管理したい

- お金や時間の余裕があり、生活に無理がない

- 子ども自身が「やってみたい!」と言っている

→ 4個以上チェックがある場合は、「習い事が向いている時期」の傾向があります。

「今はまだ様子を見たいタイプ」のチェックリスト

- 自由時間の中で、好きなことをじっくり深めている様子がある

- スケジュールが詰まりすぎると子どもが疲れやすい

- 今は家族での時間や日常の対話を大事にしたい

- まだやりたいことがはっきりしておらず、様子を見てあげたい

- 家計や親のスケジュール的に送迎などが負担になりそう

- 一度習い事に行かせてみたけれど、あまり楽しそうではなかった

- 「子どもが今何を必要としているのか」をもう少し見極めたい

→ 4個以上チェックがある場合は、「今は様子を見ながら、必要なタイミングで始めればOK」と考えられます。

どちらにも偏らなかった場合は?

もし、両方の項目にバランスよくチェックが入った場合は、「少し試してみる」期間を作るのがおすすめです。たとえば、

- 近所の短期教室(夏休みの1日体験など)に行ってみる

- オンライン体験レッスンを受けてみる

- 親子で遊びの中に似た活動を取り入れてみる(家庭でピアノを触る、英語の動画を見るなど)

こうした「ゆるく始める」選択肢を通して、無理なく判断材料を増やしていきましょう。

習い事を必要と感じる親・感じない親、それぞれの考え方

習い事を考えるとき、他の家庭と比較してしまうことがありますよね。

でも実は、「習い事を必要だと感じる親」と「そうでない親」のどちらも根本にあるのは、「わが子のためのベストを考えたい」という気持ちです。

習い事を「必要」と感じる親の考え方

習い事を取り入れたいと考えるご家庭には、次のような想いが多いです。

- 今のうちから経験させて、可能性を広げてあげたい

- 何かに打ち込む経験を通して、自己肯定感を育ててほしい

- 友達とは違うスキルや個性を身につけて、自信につなげてほしい

- 共働きで放課後の時間を有意義に使いたい

- 受験や将来の選択肢の幅を広げるための準備を早めにしたい

このように、子どもの成長のチャンスや経験の幅を意識しています。

特に、現代ではオンラインで学べる機会が増え、「やりたいときに始められる環境」が整っていることも後押しになっています。

習い事を「今は必要ない」と感じる親の考え方

一方で、あえて習い事を控えたり、まだ始めないご家庭にもしっかりとした考えがあります。

- 子どもには自由な時間の中で、自分の好きなことを楽しんでほしい

- 遊びや日常の中でこそ、創造性や柔軟な思考が育つと感じる

- 親子の会話やおうち時間を大切にしたい

- まだ本人にやる気が見られないので、無理にやらせたくない

- お金や時間に余裕がない中で、無理をしてまでやるものではないと感じる

このように、「習い事に頼らなくても、日常の中に学びはたくさんある」と考えるご家庭も多くあります。

どちらも「わが子のため」に考えた結果の選択

大事なのは、習い事をするかどうかは、子どもの性格、親の価値観、家庭環境によってベストは異なるということです。たとえば、

- 活動的なタイプの子ども → 体を動かす習い事が合っている

- おっとりタイプの子ども → 自由時間の中での創作活動が才能を伸ばす

- 共働きで忙しい家庭 → オンラインの習い事で「時間を有効に使う」選択

- ゆったりスケジュールの家庭 → 遊びの中での学びを大事にする

つまり、「習い事をさせる・させない」は他人と比べるものではなく、わが子の状況に合わせて最適な方法を選ぶのがベストです。

習い事をしてる子としてない子の違いはある?

習い事をしている子どもたちは、単に技術や知識を身につけるだけでなく、日常生活にも活かせるさまざまな力を自然と育んでいます。ここでは、習い事を通して育まれやすい代表的な特徴を3つ紹介します。

習い事を通して育まれやすい力

1. 時間管理が身につく

習い事をしていると、どうしても「時間に間に合わせる」という意識が必要になります。

- 「〇時からレッスンがあるから、それまでに宿題を終わらせよう」

- 「今日は練習日だから、遊ぶのは明日にしよう」

このような小さな積み重ねを通じて、子どもは自然と時間を意識した行動や、段取りの力を育みます。特に小学生のうちは「今日は何がある日か」を自分で把握し、予定に合わせて行動できる力を身につけることが、中学生以降のスケジュール管理や勉強の自立にもつながります。

2. 社会的スキル・礼儀・自己表現の経験が増える

習い事は、家庭や学校とは異なる人間関係の中で過ごす機会が多いです。

- 先生やコーチへのあいさつ、敬語

- 年上や年下の子どもたちとの関わり

- グループで協力する場面

- 自分の考えや成果を発表する機会

こうした経験を通じて、社会性・礼儀・コミュニケーション能力などが自然と育っていきます。例えば、ピアノの発表会で緊張しながらも演奏を終えたり、スポーツの試合で仲間と協力して作戦を立てたりする経験は、自己表現力や他者との関わり方を学ぶうえでとても貴重です。

3. 「努力 → 結果」のプロセスを体験する

習い事では、できなかったことができるようになる小さな成功体験が積み重なります。

- 水泳で初めて25mを泳ぐことができた

- 英語で自己紹介がスムーズに言えた

- 一生懸命に練習した曲を失敗せずに弾けた

こうした失敗を積み重ねた上での成功体験は、子どもの自信につながります。

この「努力 → 結果」の流れを繰り返し体験している子どもは、勉強や人間関係でも、壁にぶつかったとき、粘り強く取り組む力を育みます。

習い事をしていない子に見られる良さ

習い事をしていないと「遅れてしまうのでは?」と感じることもあるかもしれませんが、実は習い事をしていない子どもにも多くの魅力や成長のチャンスがあります。

ここでは、習い事をしていない子に見られる主な「良さ」を3つ紹介します。

1. 自由時間で創造性が育つ

習い事がない分、子どもにはたっぷりの「自由時間」があります。この自由時間は、決して無駄ではありません。

- 段ボールで秘密基地を作る

- レゴやお絵描きに没頭する

- 空想遊びで物語を生み出す

こうした何気ない遊びの中には、創造力・発想力・集中力など、これからの時代に求められる「非認知能力」(物事の考え方・取り組み姿勢など)がしっかり高まっています。特に幼少期〜小学生のうちは、「自分の興味のままに没頭する経験」が、将来学ぶときの土台になります。

2. 体力・気力の温存、自分ペースで成長できる

習い事がないことで、体や心に余裕を持つことができます。このメリットを活かすと、次のような状況が生まれます。

- 毎日バタバタせず、穏やかな時間が多い

- 疲れすぎないので、気持ちに余裕がある

- やりたくなったらやるスタイルで学べる

こうした無理なく自分のペースで過ごせる日々は、子ども自身の自己調整力や、「やりたい」と思う気持ちを育むことにもつながります。特に内向的・繊細な性格の子には、習い事よりもこうした余裕のある日常が合っていることもあります。

3. 家族とのコミュニケーションが濃くなる

習い事がないと、夕方や週末に家族とのふれあいの時間が増えます。この時間が子どもの心の安定や親子の信頼関係を深めるうえでとても大切です。

- 学校での出来事をゆっくり話す

- 一緒に料理や買い物を楽しむ

- お風呂でたっぷりおしゃべり

また、親が教える側になる機会(たとえば縄跳びや逆上がりの練習を一緒にするなど)もあり、親子で達成感を共有することができます。

習い事をしてる子としてない子で差が出やすいポイント・出にくいポイント

でも、習い事をしてる子としてない子の差はやっぱりあるんじゃない?

習い事を通して、比較的わかりやすく身につきやすいスキルがあります。

一方で、習い事をしていても「そこまで差が出にくい」とされるスキルもあります。むしろ、家庭での関わり方や日々の過ごし方が大きく影響する部分です。

差が出やすいポイント

1. 礼儀・あいさつ・マナー

スポーツ系や芸術系など、さまざまな習い事で先生や友達とやり取りをします。この中で、以下のようなスキルが自然に身につきやすいです。

- 先生に対する挨拶(「お願いします」「ありがとうございました」など)

- 他人と接する際のマナー・敬語の使い方

- 礼儀正しい行動の習慣

2. 集中力

特にピアノ、書道、英会話など、少しの時間でも集中して取り組むことが求められる習い事では、集中力が自然に養われます。例えば、本番や大会に向けての準備や練習を通じて、コツコツ頑張るプロセスが集中力を高めます。

3. 言語力・表現力

英会話やプログラミング、アートなど、考えを伝えたりアウトプットする機会が多い習い事では、言語力や表現力が向上しやすいです。こうした経験を通じて、「自分の意見を言う」「説明する」「伝える」力が自然に養われます。

差が出にくいポイント

1. 学力(成績)

習い事を通して学習の土台ができることもありますが、学力には家庭学習の習慣や親のサポートが重要な影響を与えます。また、習い事が多すぎると、宿題や勉強時間の確保が難しくなることもあります。

2. 自己肯定感

習い事があっても、自己肯定感には家庭や教師との関係が大きく影響します。

「習っているかどうか」よりも、「親や先生に認めてもらえるか」「安心できる関係か」が重要です。小さな成功を一緒に喜び、失敗しても受け止めてもらえることで、自己肯定感が育まれます。

3. 探究心・好奇心

習い事が探究心や好奇心を引き出すこともありますが、「なぜ?」「どうして?」を一緒に楽しむ家庭の姿勢が大切です。日常生活の中で自由に調べたり試したりする経験が、深い探究心を育むきっかけになります。

習い事をしている・していないより大事なこと

習い事をしているかどうかよりも、子どもの成長にとって本当に大切なのは「やりたい!」という気持ちを尊重することです。

そして、習い事だけでなく、日常の中でも学びや体験が得られる環境を整えることが、子どもの可能性を広げるカギとなります。

「やらされている」と感じると、身につきにくい

子どもにいろんな経験をさせて、得意なことを見つけてあげたい!

親としてはそう思うものですが、子ども自身が興味を持っていないまま始めた習い事は、義務感が先行してしまいがちです。

次のような状態になっていませんか?

- 早くやめたいと思いながら通っている

- 練習やレッスンが憂うつ

- 上達より通うことが目的になっている

こうなると、せっかくの時間やお金を使っても、「楽しく学ぶ」という本来の目的から遠ざかってしまいます。

「やってみたい!」を尊重することが、成長のきっかけに

逆に、子どもが自ら「楽しそう!」「やってみたい!」と思った瞬間には、吸収力・集中力・モチベーションが自然と高まります。その気持ちをキャッチして、小さくても「やりたい」を応援することが、親にできる何よりのサポートです。

たとえば、こんな様子が「やりたい!」のサインかもしれません。

- お友達がやっている習い事に興味を持つ

- 動画で見たことを真似したがる

- 図鑑やテレビで夢中になるテーマがある

こうした日常の中の小さな好奇心を見逃さず、「まずはやってみよう」と背中を押すことで、学びの一歩につながっていきます。

習い事以外の学びも大切にしよう

学びは、習い事だけで得られるものではありません。家庭や日常の中にも、子どもの心を動かし、力を伸ばす体験がたくさんあります。

たとえばこんなことから

- 料理のお手伝い → 数を数える、計量する、段取りを考える力が身につく

- 公園で虫を探す → 観察力や自然への関心が育つ

- 絵本の読み聞かせ → 想像力と言葉の世界が広がる

- 家族との会話 → 思考力・感じる力・表現力が養われる

こうした体験も、子どもにとって「遊び」と「学び」がひとつになった、大切な時間です。

習い事を始めること自体が目的ではなく、子どもが自分の意志で「やってみたい」と思える環境や声かけを大切にしましょう。そして、日々の暮らしの中にも学びのチャンスはたくさんあるということを、親として忘れずにいたいものです。

特殊なレベルを目指す習い事

ここまでご紹介してきたのは、家庭の暮らしの中に無理なく取り入れられる、日常に根ざした習い事が中心でした。

しかし一方で、人生の進路に関わるような本格的な習い事もあります。

受験対策・プロ養成のような習い事は生活の中心になる

たとえばこんな習い事があります。

- 中学受験を見据えた進学塾

- オリンピックやプロのアスリートを目指すスポーツスクール

- 音楽やバレエなどの高度な専門教室

このレベルになると、習い事が「趣味」や「経験」ではなく、生活の中心になります。

- 毎日の練習や課題の量が多い

- 遠征や合宿で、送迎や付き添いが必要

- 月謝・道具・大会費用など出費も大きい

- 家族全体のスケジュール調整が不可欠

「ちょっとやらせてみようかな…」という気軽な選択ではありません。

習い事というより、進路選択に近い

この段階になると、習い事は「進路」そのものになります。

- 子どもが将来の夢を明確に持ち、強く望んでいる

- 家族も覚悟をもって応援する体制がある

- 長期的なスケジュール・予算の見通しが立てられている

人生という長期的な視点をもって「専門的な挑戦」として考えるのが自然です。

比べるのではなく「別のジャンル」として捉えよう

周囲にそうした本格的な習い事をしている子がいると、不安になることもありますよね。

同じクラスの○○くんはサッカーで全国大会に出て、表彰されたんだって…うちの子ももっと本格的にやらせた方がいいのかな?

焦らなくて大丈夫です。

それぞれの家庭で、目指すゴールも大切にしている価値観も違います。

「日常の中でできることを大事にしたい」という選択も、立派な方針です。

大切なのは、「我が家にとってどうするのがベストか」。他の子と比べて迷ったり、落ち込んだりしないでくださいね。

我が家の習い事はどうする?

うちの子にとってベストな習い事のスタイルって何だろう?

ここまで読んでくださった方の中には、きっとそんな風に考え始めている方もいるのではないでしょうか。

習い事に「正解」はない。だからこそ大事な「我が家の視点」

結論から言うと、習い事に絶対的な正解はありません。

なぜなら、子どもの性格も、家庭の環境も、目指すものも、それぞれ違うからです。

大切なのは、「うちはどうしたい?」という視点です。

- 子どもはどんな性格?

- どんなことに興味を持ちやすい?

- 家族の生活リズムや送迎の都合は?

- 家計に無理はない?

こうした点をふまえながら、わが家にとって心地よい選択を探していくことが大切です。

他の家庭の選択をヒントに、自分たちの軸を見つけよう

「正解がない」と言われても、実際どう考えたらいいか迷いますよね。

そんなときは、他の家庭の選択を参考にしてみましょう。たとえば、

- 平日は学童中心だから、習い事は土日だけにしている

- 送迎が難しいから、オンラインに限定している

- 子どもの「やりたい!」を大事にして、あえて何もさせていない

- ひとつだけ習い事をして、あとは家族との時間を優先

どれも立派な選択であり、その家庭ならではの理由があります。

「うちにとっては、どんな形が自然だろう?」と考えるヒントになるはずです。

迷ったときは、「子どもがどう育ってほしいか」を思い描いてみて

今すぐの習い事にとらわれすぎず、少し先の未来をイメージしてみるのもおすすめです。

- 好奇心を持って、自分の興味にワクワクできる子になってほしい

- 努力して達成する喜びを知ってほしい

- 家族との会話や時間を楽しめる人になってほしい

- のびのびと、自分のペースで成長してほしい

そんな親としての自然な願いこそが、「我が家の軸」をつくるヒントになります。

無理なく続けられること=わが家にとってのベストな形

- 子どもが楽しそうに取り組んでいる

- 家族も無理なく応援できている

- 子どものペースが大切にされている

そんな状態なら、習い事の有無にかかわらず、子どもの成長にとってプラスになる環境が整っていると言えます。

焦らず、比べず、我が家らしいペースで進んでいきましょう。

習い事を「してない子」も「ちょっとだけ試してみる」から始めてみよう

習い事に興味が出てきたかも!まずは何から始めたらいい?

最初から本格的に始めるのはハードルが高いですよね。

だからこそ、「まずはちょっとだけ試してみる」というスタンスで気軽に触れてみるのも、ひとつの方法です。

オンラインの「お試しレッスン」なら気軽にチャレンジしやすい

最近は、オンラインで受けられる単発レッスンや無料体験がどんどん増えています。

たとえば、こんなご家庭にぴったりです。

- 送迎の時間がないから、通室は難しい

- 子どもの反応を見て判断したい

- いろいろやらせるより、1つに絞って試したい

- 自由な時間も大事にしたい。でも、何か将来につながるきっかけを作りたい

自宅で1回だけ、短時間で受けられるオンラインレッスンなら、ぐっとハードルが下がります。

オンライン体験の魅力は気軽さと柔軟さ

「子どもがどこまでやる気になるか見極めたい」「親としても納得してから始めたい」そんなときに、家庭のペースで無理なく試せるのが、オンラインの大きな魅力です。

- 1回20〜30分程度で雰囲気をつかめる

- 子どもの反応を見て、「楽しそう!」と感じたら継続を検討する

- 気に入らなければそれでOK。費用や時間のロスは最小限で済む

- 「これなら!」という習い事に出会える

どんな習い事がお試しできる?

オンライン体験ができる分野は、実はとてもたくさんあります。

- 英会話(子ども向けのわかりやすい教材&先生)

- プログラミング(ゲーム感覚で楽しめる内容が人気)

- 音楽・楽器(ピアノやリズムレッスンなど)

- 絵画・アート(必要な道具が少なく始めやすい)

- ダンス・体操(画面越しに楽しく身体を動かせる)

自宅のリビングや自分の部屋で参加できるから、子どもも緊張せず、リラックスして取り組めるのがうれしいポイント。

「これなら続けられそう!」と思える一歩が、きっと見つかりますよ。

オンラインスクールで人気の分野は「英語・英会話」が圧倒的

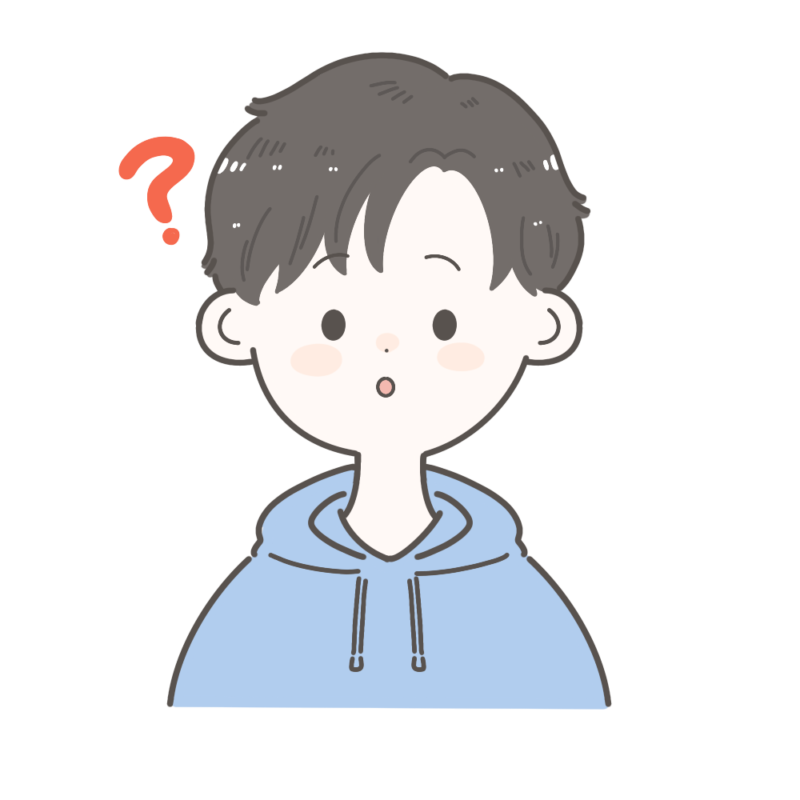

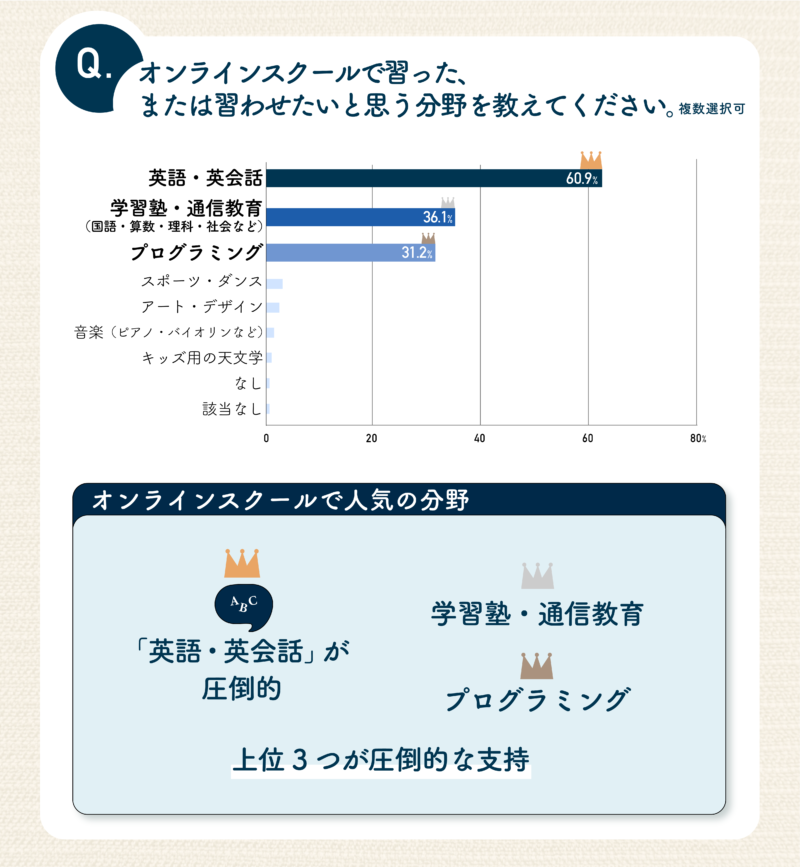

本ブログでは、実際に子どもを習い事に通わせているご家庭を対象に独自のアンケートを行っています。

現在オンラインスクールを利用している人は5.9%、過去に利用したことがある人は8.4%と、実際の利用者はまだ少数にとどまっています。

しかし一方で、「興味はあるが、利用したことがない」という回答が55.9%にのぼり、実に半数以上の人がオンラインスクールに関心を寄せていることがわかります。

これはオンラインスクールの利便性や効果に対する期待が広がっている証拠とも言えます。

近年は、子どもの習熟度やペースに合わせた個別指導型のオンライン学習も充実しており、実際に利用した家庭からは「自宅で安心して学べる」という声も増えています。

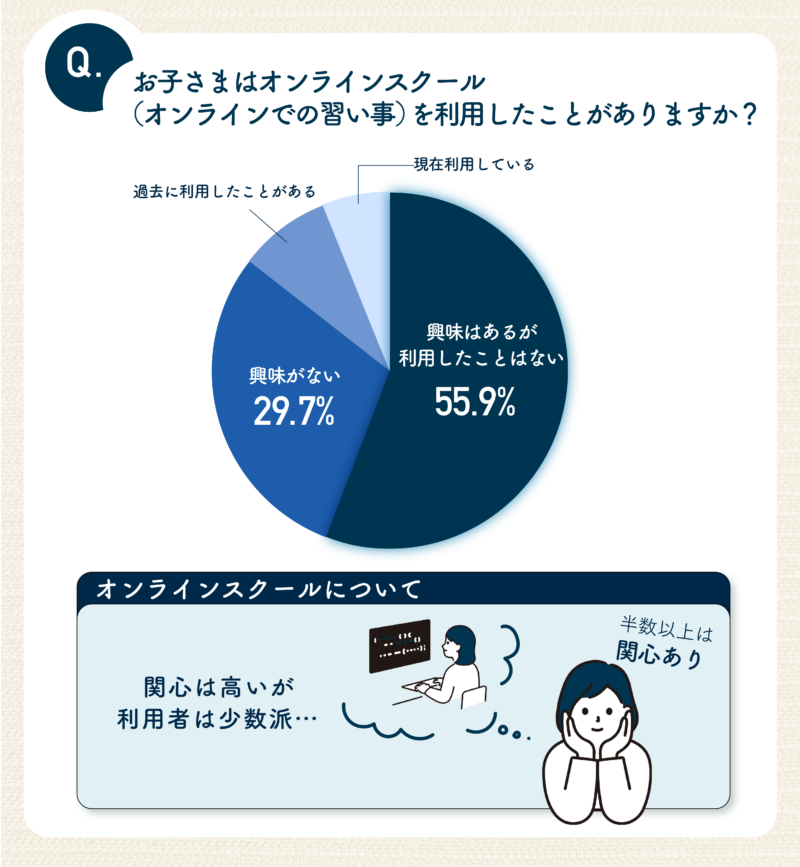

オンラインスクールで習った、または習わせたいと思う分野についての調査では、上図の結果となり、「英会話」「学習塾・通信教育」「プログラミング」が圧倒的な支持を集めています。

オンライン「英会話」や「プログラミング」に興味がある方は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください!

まとめ

まわりのペースやSNSの情報に流されそうになるときこそ、「うちはうち」と立ち止まって考えてみてください。

習い事は、子どもと家族の未来をつくる手段のひとつ。その手段が、家族にとってストレスや不安の原因になってしまっては本末転倒です。

迷ったときは、焦らず、家族でゆっくり話し合ってみましょう。我が家の軸が見つかれば、きっと前向きに進めるはずです。

そして、もし今「まだ何も始めていないけれど、そろそろ考えたい」と思っているなら、まずはオンラインの体験レッスンから始めてみるのもおすすめです。

短時間・自宅でできるレッスンなら、家族の負担も少なく、子どもの「やってみたい気持ち」にも気軽に寄り添えます。

第一歩は、ほんの少しの「お試し」からで大丈夫。

その小さな一歩が、未来につながる習い事との出会いになるかもしれません。