何が必要?赤ちゃんのための安心・安全お部屋作り|パパ向け出産準備ガイド

赤ちゃんを迎える準備はいろいろありますが、意外と忘れがちなのが「部屋づくり」です。

でも、生まれたばかりの赤ちゃんはすぐに動かないし、そんなに急いで準備しなくても大丈夫なんじゃ…。

あまーい!赤ちゃんの成長はあっという間なのよ!生まれてから焦らないように、少しずつ準備しなきゃ!

その通り。赤ちゃんの成長は、あっという間に寝返り・ズリバイ…とスピーディー!赤ちゃんが安心して過ごせる部屋を作ることは、パパにとっても育児の大事な第一歩なのです。

よし、我が子のためにお部屋作り頑張るぞ!…って、何から準備すればいいのー?

そんなプレパパ・新米パパのために、今回は“赤ちゃんのための安心&安全な部屋作り”の基本を、わかりやすく解説します!

パパの準備があると、ママも赤ちゃんもグッと安心感アップ。

できることから少しずつ、楽しく始めていきましょう!

いつから始める?部屋作り&出産準備

結論から言うと、妊娠後期の7~8か月頃からの準備がベストです。

ママの体調が落ち着いているタイミングで、無理のない範囲でスタートできると安心ですね。

一度にすべてを整えようとせず、「今日は○○だけ!」と決めて、少しずつ進めるのがポイント。

出産後は、赤ちゃん中心の生活がスタートし、毎日があっという間に過ぎていきます。

だからこそ、出産前の比較的ゆとりのある時期に、「赤ちゃんとの暮らし」を想像しながら楽しんで準備できると、気持ちにも余裕が生まれますよ。

赤ちゃんのための部屋作り 基本の3つ

赤ちゃんのための部屋作りを考える際に大切なことは、以下の3つです。

①安心して眠れる環境

赤ちゃんにとって「寝る場所」は、1日の大半を過ごすとっても大切なスペースです。

だからこそ、安全で快適に眠れる環境づくりがポイントになります。

まず検討したいのが、ベビーベッドにするか、布団にするか。それぞれにメリットがあるので、家庭のライフスタイルに合わせて選びましょう。

- ベビーベッド:ホコリやペットから守れたり、兄姉がいる家庭では踏まれる心配がないのが◎

- 布団:場所を取らずに済み、添い寝しやすいというメリットあり。ママが夜間授乳しやすい場合も。

どちらを選ぶにしても、窓のそばやエアコンの直風が当たる場所は避けるのが基本です。また、柔らかすぎる寝具やぬいぐるみ、クッションなどは窒息のリスクがあるため避けましょう。

さらに、ハウスダスト対策として、カーテンやカーペットの見直しもおすすめ。こまめな掃除と、シンプルで掃除しやすい環境づくりがカギです!

赤ちゃんの寝かしつけに適した環境づくりについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

②お世話しやすい導線

赤ちゃんのお世話は、1日に何度も繰り返すルーティン。

だからこそ、スムーズに動ける「導線づくり」がとっても大事です。

例えば、

- おむつ替え

- 授乳やミルク

- 着替え

といったシーンができるだけ一か所で完結できるように、動線をまとめると◎。

また夜中は、暗い中でのおむつ替えや授乳もあるので、

手元が見える間接照明や、やさしい明かりのナイトライトがあると助かります。

また、お世話グッズは“取りやすさ”が命!

おむつ、着替え、ガーゼ、綿棒などはボックスやカゴにまとめて、すぐに手に取れる場所にセットしておくと便利です。

「ここでおむつ替え→すぐ横に着替え→終わったらゴミもすぐ捨てられる」

そんな“パパでも迷わない動線”を意識しておくと、スムーズでストレスフリーな育児ができますよ。

③安全対策

赤ちゃんは、あっという間に寝返り・ズリバイ・ハイハイ…と移動できるようになります。

「まだ動かないから大丈夫」と油断せずに、早めの安全対策をしておくのが安心です。

まずチェックしたいのが、赤ちゃんの手が届く範囲。

- コンセント → コンセントカバーでふさぐ

- 家具の角 → コーナーガードでケガ防止

- 棚やテレビ → 転倒防止グッズでしっかり固定

- コード類 → まとめてカバーするか、届かない場所へ

筆者も経験がありますが、赤ちゃんは思いがけない行動をするので、「ここは大丈夫だろう」が全く通用しません…!

また、床に小さなもの(電池、ボタン、紙くずなど)が落ちていると誤飲の危険も。

「口に入れたら危ないもの」がないか、床目線でチェックしてみましょう。

さらに、安全面だけでなく、「冷暖房の風が直接当たらないか」「温湿度は適切か」などの快適さにも目を向けてみてくださいね。

ねんねスペース、お世話導線、安全性が大切なんだね。よ~し、赤ちゃんにとって最高の環境を整えるぞ!

パパのための部屋作りチェックリスト!

赤ちゃんを迎える前に、こんなスペースの準備が必要です。

ひとつずつ確認して、安心な環境を整えていきましょう!

ねんね(夜)

まずは、赤ちゃんのねんねスペースを準備しましょう。

パパとママの寝室に設置するのが基本です。

- 現在、ベッドで寝ている場合 → ベビーベッドを用意

- 布団で寝ている場合 → ベビー布団を用意

生活スタイルに合わせて選択しましょう。

どこに配置したらよい?

夜間も赤ちゃんのお世話がしやすいように、ベビーベッドは親のベッドの近くに置くと便利です。ベビーベッドと親のベッドの高さが揃うと◎。

注意点

- ベビーベッドの中に、ぬいぐるみやタオル類は置かないように!

→ 窒息や転倒のリスクがあります。 - 壁から落ちそうな飾りや額縁が近くにないか確認。

→ 赤ちゃんの頭上にはなるべく何も置かないのが安心です。 - 柵が可動式になっているベビーベッドでは、親の目がある時以外は必ず柵を上げておくこと。

→転落のリスクがあります。

お昼寝

新生児期の赤ちゃんは、一日のほとんどを眠って過ごします。

特に低月齢のうちは、パパやママの目が届く場所にお昼寝スペースを用意してあげると安心です。

ベビー布団

床に敷いて使えるベビー布団は、多くの家庭で選ばれている定番アイテム。

大人用の布団と違って赤ちゃんの体が沈みこまないよう硬めに作られており、安全性に配慮された設計です。

ベビーベッドのように場所を取らず、必要なときにさっと広げて使える手軽さがメリット。最近では、持ち運びしやすいお昼寝マットなども市販されています。

ベビーベッド

ベビーベッドのメリットは、床から高さがあることです。

これにより、床にたまりやすいホコリや冷気から赤ちゃんを守ることができます。

また、上の子がいるご家庭では、赤ちゃんがうっかり踏まれたりしないように守れるのもポイント。安全面でも安心できる選択肢です。

ベビーベッドの場合も、マットレスはベビー布団と同じく硬さのあるものを選びましょう。

筆者の家庭でも、二人目の赤ちゃんにはベビーベッドを導入しました。

というのも、上の子に踏まれてしまうのでは…という心配があったからです。

新生児〜生後3か月ごろまでは、日中リビングに置いていつでも目が届くように。

その後、赤ちゃんが昼間も少しずつ起きていられるようになってからは、寝室に移動しました。

最近では、折りたたみ式でコンパクトなベビーベッドもたくさん出ています。

お部屋の広さやライフスタイルに合わせて、無理なく使えるベッドを選びましょう。

ハイローチェア

ハイローチェアは、以下のような用途で使われています。

- 赤ちゃんの簡易ベッド

- 椅子

- 離乳食の椅子とテーブル

- 寝かしつけのときのゆらゆらチェア

ハイローチェアにはスイング機能が付いているタイプが多く、赤ちゃんがゆらゆらと揺られることで自然に眠りやすくなることも。

筆者の家庭でも、低月齢の頃はハイローチェアで軽く揺らしていると、すんなり寝てくれることが多く助かりました。生後半年を過ぎた現在は、離乳食時の椅子として活躍中!用途が幅広く、長く使えるアイテムとしておすすめです。

注意点

長時間の使用は、赤ちゃんの負担になるため避けましょう。

授乳

新生児期の赤ちゃんは、約3時間おきに授乳が必要です。

昼夜問わず授乳をする生活になるので、赤ちゃんもママやパパも快適に過ごせる環境づくりが大切です。

お部屋に授乳をサポートするグッズがあると、気持ちにも余裕が生まれますよ。

授乳クッション

授乳クッションは、授乳の際にママやパパの体に巻き付けて使用します。高さを出せるため、授乳時の姿勢をサポートし、赤ちゃんが母乳やミルクを飲みやすくなるアイテムです。

U字型や多機能型があり、妊娠中は抱き枕としても使用可能なものもあります。筆者もお腹が苦しくなってくる妊娠後期はこの授乳クッションにとても助けられました。

搾乳機

搾乳機は、母乳を絞るための器具で、手動型と電動型があります。

出産直後は、母乳のリズムがまだ整っておらず、ママがおっぱいの張りやトラブルに悩まされることも。

そんな時、搾乳機があると、手で搾るよりもラクにケアできるためとても便利です。

- おっぱいが張って痛いとき

- 外出時などで母乳を保存しておきたいとき

- パパが哺乳瓶で授乳する場面

など、授乳の幅を広げてくれるアイテムでもあります。

母乳パッド

授乳中に漏れる母乳を吸収してくれるアイテムです。出産直後は勝手に母乳があふれ出て服がびしょぬれになってしまうこともよくあるので、ママのために用意しておくとよいでしょう。

哺乳瓶関連グッズ

ミルク育児も考えている場合は、哺乳瓶関連グッズの用意も必要です。

- 哺乳びん

- 乳首

- 除菌・消毒グッズ

- 洗浄ブラシ

赤ちゃんの成長に合わせてサイズや形状を選んでいきましょう。

おむつ替え

新生児は1日に10~15回ほどおむつ替えをします。

- おむつ

- おしりふき

- おむつ替えシート

などのグッズを一つにまとめて取り出しやすいようにしておくとお世話がしやすいですよ。

筆者の家庭では、ニトリの「整理バスケット」におむつ替えグッズを収納しています。小さいポケットに爪切りや保湿剤、日焼け止め等も入れられるので便利です。

おむつ用ごみ箱

あると便利なのが「おむつ用ごみ箱」です。

特に離乳食が始まる頃から、うんちのにおいが強くなってきます。消臭機能付きのおむつ専用ごみ箱があれば、においが外に漏れにくく安心です。おむつ替えスペースの近くに置いておくと、スムーズに処理できて快適ですよ。

沐浴

赤ちゃんがまだ小さいうちは、ベビーバスもしくは洗面所での沐浴がメインになります。パパひとりでも安心して沐浴させるために、必要なグッズをそろえておきましょう。

ベビーバス

空気で膨らませるタイプやシンクに置けるタイプなど、使いやすいものを選びましょう。収納のしやすさもチェックポイントです。

沐浴布(ガーゼ)

赤ちゃんの体にかけてあげると安心感が生まれます。顔や体をやさしく拭くのにも使えます。

ベビー用ソープ

泡で出てくるポンプ式は、片手でも使えるので、サッと洗えて便利です。

バスタオル

お風呂上がりにすぐ包んであげられるよう、ふわふわの大きめのものを用意しましょう。赤ちゃんの頭からすっぽりと包める、ポンチョタイプがおすすめです。

湯温計

適温(約38〜40℃)になっているか、毎回確認を。赤ちゃんのやけど防止のためにもあると安心です。

保湿剤

赤ちゃんの薄い皮膚を守るために、沐浴後の保湿は大切です。赤ちゃん用でお子さんに合うものを用意しましょう。

遊び

赤ちゃんが少しずつ成長してくると、“遊び”も大切な時間になってきます。

低月齢のうちはまだ寝転がったままが多いですが、そんな時期でも楽しめるおもちゃや、五感を育てるアイテムを用意してあげましょう。

ここでは、0~3か月ごろから使える定番おもちゃをご紹介します。

メリー

ベビーベッドやプレイマットの上に取り付けるメリーは、赤ちゃんの視線を引きつけ、音や動きを楽しめるおもちゃです。

まだ手を動かせない月齢の赤ちゃんでも、見る・聴く遊びができるので、ひとり遊びのきっかけにも◎

ねんね・寝返り・お座り・つかまり立ち…と赤ちゃんの成長に合わせて形を変えられるメリーもあり、意外と長く使えるものも多いです。

筆者の家庭でも、メリーを付けているうちは赤ちゃんがぐずらずにじっと見ていることが多く、助けられました。

プレイジム

ねんねの時期から使える、布製のアーチ状のプレイマットです。

赤ちゃんが手を伸ばして触ったり、ぶら下がったおもちゃを蹴ったりすることで、自然と体の発達を促します。

デザインも豊富で、インテリアになじむものも多いですよ。

ガラガラ

赤ちゃんが手に握りやすく、振ると音が鳴るおもちゃ。

手を動かす・音を聞く・口に入れるなど、いろんな使い方ができて、初めてのおもちゃとして定番です。

素材は布・木・プラスチックなどさまざま。口に入れても安心な素材かどうかチェックしましょう。

歯がため

歯ぐきがムズムズし始める頃に活躍するのが「歯がため」。

柔らかいシリコン素材のものが多く、口に入れても安全で、赤ちゃんのかみたい欲求を満たしてくれます。

冷蔵庫で冷やして使えるタイプなど、種類や機能も豊富です。

抱っこ紐

抱っこ紐は、パパやママの両手が空くので、とても便利です!

- 家事をしたいとき

- 寝かしつけのとき

- お出かけのとき

こんなシーンで活躍します。製品によって使用開始時期は異なりますが、新生児から使えるものもあります。赤ちゃんの成長や好みに合わせて選び、育児に取り入れましょう!

ここでは、代表的な3種類の抱っこ紐をご紹介します。

バックル式ベビーキャリア

バックル式ベビーキャリアは、新生児(約3.5kg)から3歳頃(約20kg)まで使用可能

で、成長に合わせてサイズ調整できるのが魅力です。

M字開脚をサポートし、赤ちゃんの正しい姿勢をキープします。加えて、パパやママの肩や腰への負担を軽減する設計もされています。

我が家も一人目からエルゴのバックル式ベビーキャリアを愛用しています。

ベビーラップ

ベビーラップは、新生児(生後2週間頃)~3歳頃まで使用可能で、赤ちゃんとの密着感を高めながら、パパママの負担を軽減できる便利な抱っこアイテムです。

フックや金具がなく、1枚の布を身体に巻くだけで装着できるシンプルな作りが特徴です。

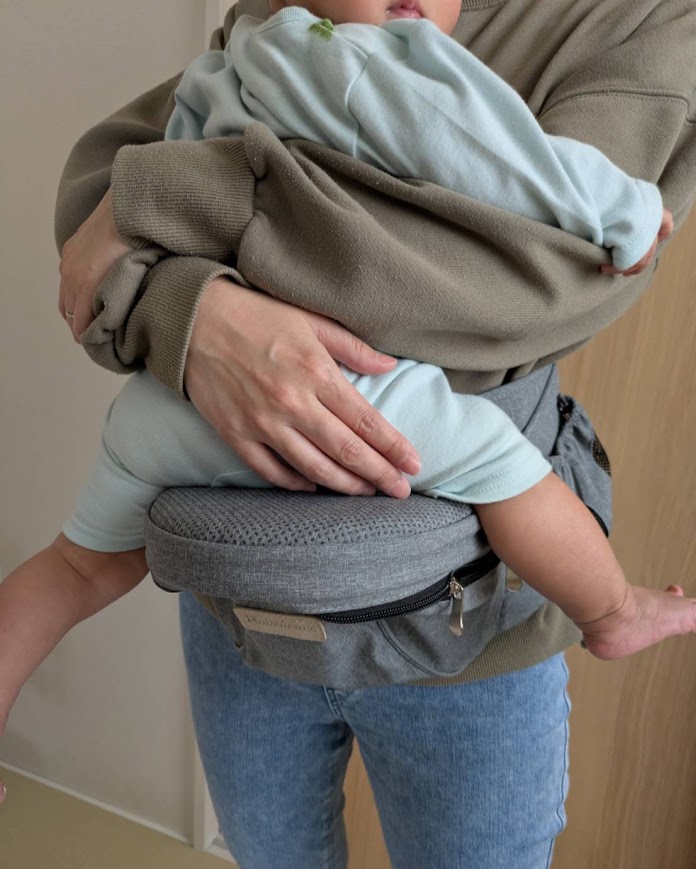

ヒップシート

ヒップシートは、一般的に腰がすわってお座りができる6・7ヶ月頃から3歳頃まで使用可能です。

他の抱っこ紐と違い、短時間でサッと装着可能なので、短時間でサッと装着でき、抱っこと降ろしの繰り返しが多い場面に適しています。

我が家も二人目からヒップシートを導入しました。上の子の保育園送り迎えのときに、抱っこでまごまごしなくて済むので、重宝しています。

抱っこ紐は赤ちゃんの成長やパパやママの装着しやすさに合わせて選ぶことが大切です。合ったものを取り入れれば、育児の大きな味方になってくれます。

「どれを選べばいい?」と迷ったら、パパも試着してみるといいですよ。

安全対策グッズ

赤ちゃんの安全を守るためには、環境を整えましょう。

特に「ズリバイ」や「ハイハイ」が始まる頃には、目を離したすきに思わぬ場所まで移動していた!なんてことも、「あるある」です。

家の中の危険ポイントを事前にチェックして、必要なグッズを活用しながら、安全な空間を整えましょう。

プレイマット

赤ちゃんが転がったり座ったりしても安心な柔らかいクッション性のマット。

防音・防水タイプもあり、リビングの一角に敷いておくだけで、安全な遊び&お昼寝スペースになります◎

コーナーガード

テーブルや棚の角など、赤ちゃんの目線ではちょうど危ない位置にある角をカバーするグッズ。

ぶつかってもケガをしにくくなるので、特にリビングやキッチン周辺では必須です!

コンセントカバー

赤ちゃんは「差し込み口」に興味津々。

コンセントの穴に指や物を入れるのを防ぐため、カバーでしっかりガードしておきましょう。

チャイルドロック

引き出し・扉・トイレのフタなど、開けてほしくない場所にはロックを!

キッチンや洗面所、ゴミ箱など、危険な物が入っている場所はしっかり対策を。

ベビーゲート

ずりバイやハイハイが始まると、赤ちゃんは周りの物に興味津々で縦横無尽に移動します。そこで、階段やキッチンなど、「ここから先は入ってほしくない!」という場所に設置するのがベビーゲートです。

突っ張り式なら賃貸でもOKです。

ベビーモニター

別の部屋にいるときも、赤ちゃんの様子が見守れるアイテム。

カメラ付き・音声付き・スマホ連動など、さまざまな機能があるので、ライフスタイルに合わせて選びましょう。

必ず出産前に準備しよう チャイルドシート

チャイルドシートは、交通事故の衝撃から子どもを守るために欠かせない安全装置です。時速40kmでの衝突時、10kgの子どもには約300kgの衝撃がかかり、大人の腕では支えきれません。適正に使用しない場合、致死率が約5.3倍に上がるという統計もあり、安全確保のために正しく使用することが重要です。

早ければ、ママの産後の入院が終わって迎えに行く際にチャイルドシートを使用することになるでしょう。大切な赤ちゃんの命を守るために、必ず出産前から準備をして、車に取り付けておきましょう。

ママと赤ちゃんが退院するときには、僕が車で迎えに行くもんな。赤ちゃんの命を守るために、取り付けまで早めにやっておくぞ。

乳幼児兼用チャイルドシート

対象年齢:新生児~4歳

体格の目安:身長100cm以下、体重18kg前後

特徴:回転式や横型ベッド式などの多機能タイプが存在。1台で長期間使用可能。多くの家庭で最初に購入。

我が家も一人目の出産前にこのタイプを購入しました。長く使えるので経済的なのがメリットです。

お出かけできるようになったら…ベビーカー

産後すぐに必要になるわけではありませんが、赤ちゃんとお出かけできるようになったら、あると便利なのがベビーカーです。肩や腰への負担を軽減しながら、快適に長距離を移動できるので、パパやママの強い味方になります。

今回は、代表的な2種類のベビーカーについてご紹介します。

A型ベビーカー

A型ベビーカーは、新生児(生後1ヶ月)から 最長4歳頃(48ヶ月) まで使用できるタイプで、安全性と快適性を重視した設計が特徴です。

フルリクライニング機能(150度以上) を備え、赤ちゃんを寝かせたまま使用可能両対面式(対面・背面) のモデルが多く、シーンに応じて向きを変更できます。

B型ベビーカー

B型ベビーカーは、 生後7ヶ月頃(お座りができるようになってから) 使用可能で、 最長4歳頃(48ヶ月) まで使える軽量コンパクトなベビーカーです。

A型と違い、リクライニング角度が浅く(約100度前後) か、リクライニング機能がない場合もあります。その分軽量かつコンパクトで持ち運びがしやすく、折り畳みも容易です。

A型・B型ともにライフスタイルや使用シーンに合わせて選ぶことが大切です。赤ちゃんの成長やお出かけスタイルに合わせて、使いやすいベビーカーを選びましょう。

赤ちゃんのための部屋作り&出産準備 まとめ

赤ちゃんの安全対策というと、「ダメ!」「危ない!」と注意ばかりしがちですが、本当に大切なのは、赤ちゃんがのびのびと安心して過ごせる環境をつくること。

ちょっとした工夫やアイテムで、事故のリスクをぐっと減らし、赤ちゃんの健やかな成長を促す環境を作ることができます。

また、家の中を整えることは、赤ちゃんのためだけでなく、育児をするパパ・ママ自身の安心や余裕にもつながります。

安心・安全に配慮し、育児導線を意識したお部屋にすることで、赤ちゃんと過ごす時間がもっと楽しく、ラクになるはずです。

ママが安心して出産に臨めるように、少しずつ準備を始めるぞ。

パパ、ありがとう!二人で楽しみながら準備しようね。

まずはできるところからでOK!完璧を目指さず、「うちの子が元気に過ごせるには?」「親自身も暮らしやすくするには?」という視点で、一緒に部屋づくりを楽しんでいきましょう。