パパ必見!新生児からのミルクの作り方&ママの授乳サポート

赤ちゃんが生まれてしばらくは、授乳が1日の中心になります。特に新生児期は2~3時間おきの授乳が必要で、ママは昼夜を問わず赤ちゃんのお世話に追われます。

そんな時、パパがミルク作りや授乳のサポートをしてくれると、ママの負担はぐっと軽くなるもの。また、パパ自身も「育児に参加している!」という実感が湧き、赤ちゃんとの絆が深まるメリットもあります。

でも、ミルクってどうやって作るの…?

それに、授乳のサポートって具体的に何をすればいいの?

そんな疑問を持つパパのために、ミルクの作り方からげっぷのさせ方、授乳のサポート方法まで分かりやすく解説します!この記事を読めば、

- ミルクの作り方からげっぷのさせ方までが分かる!

- 母乳育児をするママのサポートができる!

一緒に楽しく育児に関わっていきましょう!

母乳orミルク?ミルク育児のメリット

母乳は栄養バランスが良く、消化・吸収にも優れているため、赤ちゃんにとって理想的です。一方で、ミルクには「ママ以外の人も授乳できる」という大きなメリットがあります。最近では栄養面も母乳に近づくよう改良が進んでおり、安心して利用できます。

ミルク育児の具体的なメリットは以下の通りです。

ミルク育児のメリット

- 授乳を分担することが可能

- 飲んだ量を把握することができる

- 夜間の睡眠確保

- 母乳育児特有のトラブルがない

- 人に預けやすい

母乳は赤ちゃんにとって良い栄養がたくさんあるのね…。

でも、仕事復帰を見据えてミルクも飲めるようにしたいわ。

よし、ミルクは僕にまかせて!一緒に授乳を頑張っていこう!!

ミルクの作り方

では、基本のミルクの作り方を紹介します。

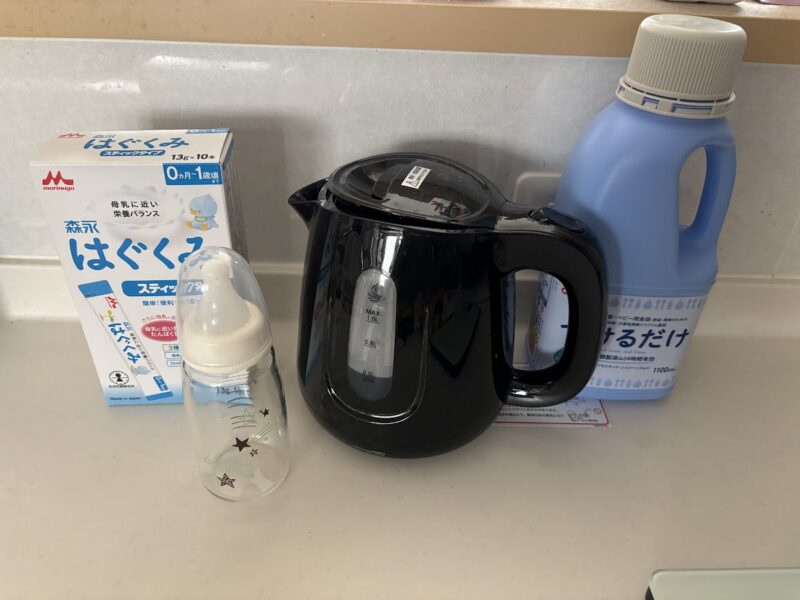

準備するもの

準備するものは、以下の4つです。

- 哺乳瓶

- 粉ミルク

- ポット(電気ケトル)

- 消毒グッズ

ミルクづくりの手順

ミルクの作り方を解説します。

①哺乳瓶に粉ミルクを入れる

消毒した哺乳瓶に必要量をスプーンですりきって入れる。

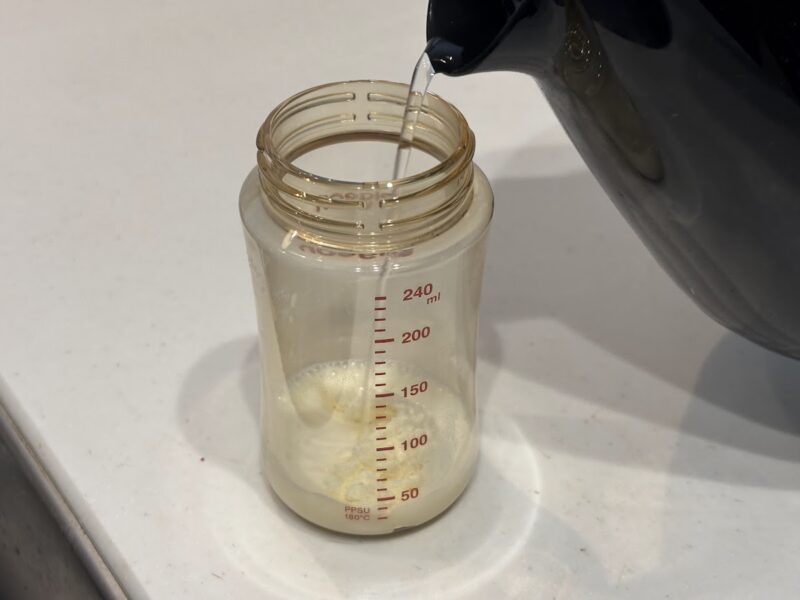

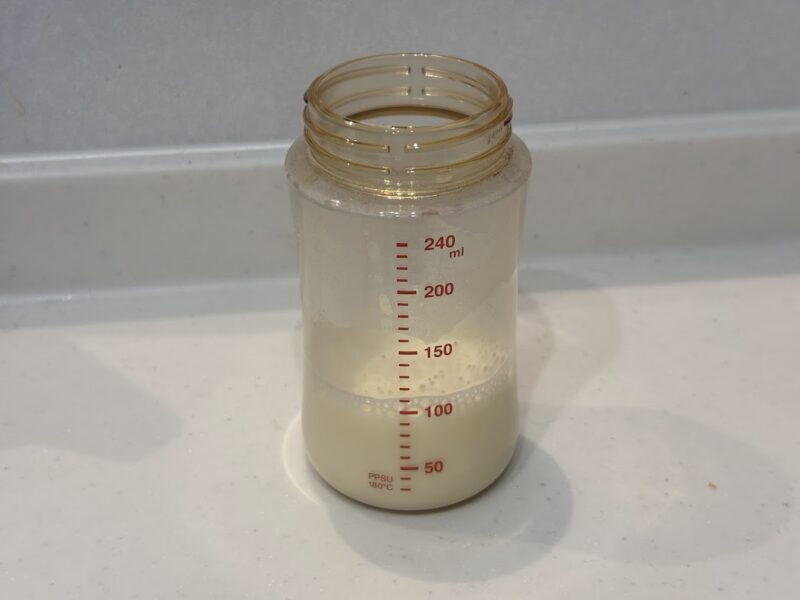

②お湯を入れる

一度沸騰させた70度以上のお湯を、出来上がり量の3分の2まで注ぐ。

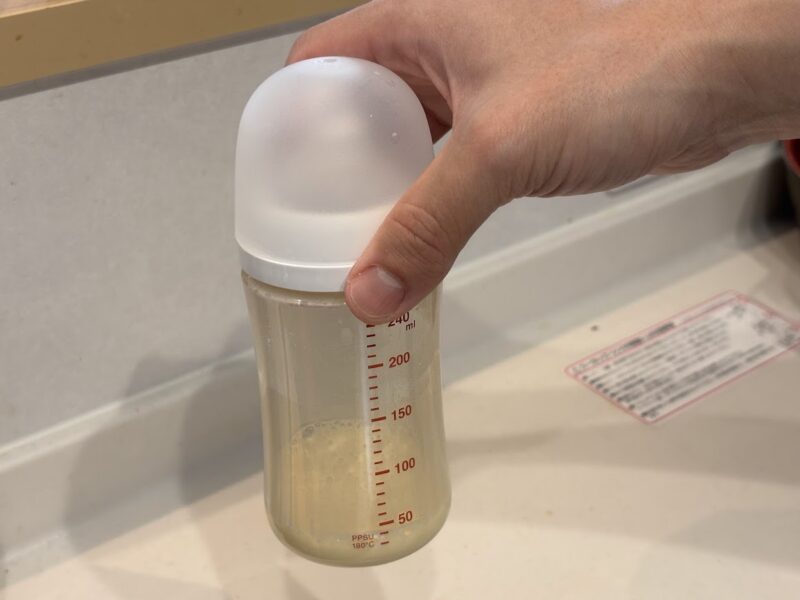

③粉ミルクを溶かす

乳首・フードをしっかりと付けて、哺乳瓶を振ってミルクを溶かす。

④お湯を入れる

乳首を外し、出来上がり量まで70℃以上のお湯を加える。

⑤軽く振る

乳首、フードをしっかりつけ、さらに軽く振る。

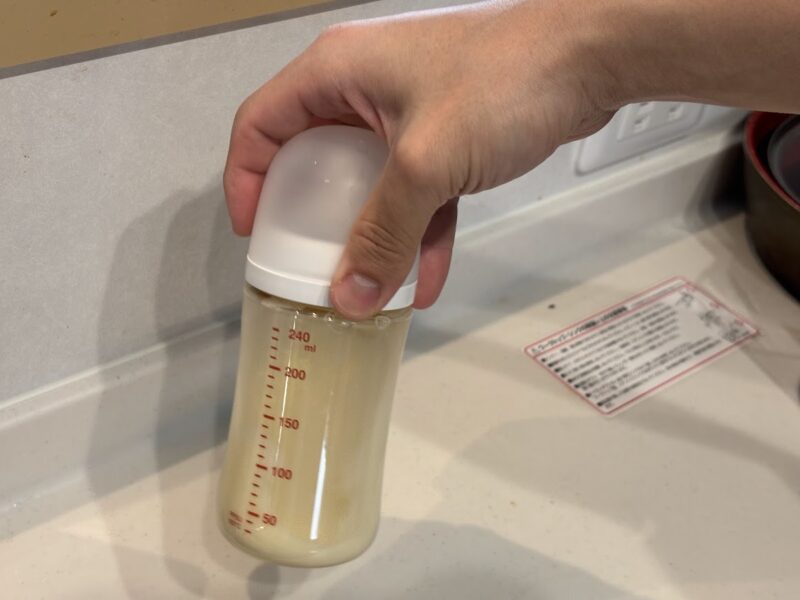

⑥冷ます

哺乳瓶を流水や氷水にさらし、体温くらいまで冷ます。

⑦温度を確認

腕の内側にミルクを垂らし、人肌程度になっていることを確かめる。

注意点

作り置きや飲み残しのミルクは飲ませないようにしましょう!

ミルクの飲ませ方

- 哺乳瓶を赤ちゃんの口に対して約90度の角度で立てます。

- 乳首全体を深くくわえさせます。写真のように唇が外側に開いている状態が理想です。

注意点

- 空気が入らないよう哺乳瓶の角度を調整しながらあげましょう。

- 15分程度で飲み終わる量が適切です。飲みにくい場合は乳首の変更を検討しましょう。

げっぷのさせ方

赤ちゃんは母乳やミルクと一緒に空気を飲み込んでしまうことがあります。お腹にたまった空気が原因で、不機嫌になったり、消化が悪くなったりすることも。そのため、授乳後はげっぷをさせてあげましょう。

赤ちゃんのげっぷのさせ方は、以下の手順で行います。

- 吐き戻しに備えてパパの肩にガーゼを置く。

- 赤ちゃんを肩に担ぐように縦抱きにする。

- 背中を下から上に優しくさすったり、トントンと叩いたりする。

完全母乳の赤ちゃんは空気を飲み込む量が少ないためげっぷが出ないこともあります。5分程度試してもげっぷが出ない場合は、無理に出そうとせず一旦中断しましょう。時間が経てば自然に出ることもあります。

いつまでげっぷをさせればいいの?

赤ちゃんのげっぷをさせる必要がある期間には個人差がありますが、3~4か月頃になり首がすわると、母乳やミルクを飲むのが上手になり、げっぷをさせても出ないことが増えます。また、生後半年頃になると寝返りを覚え、自然とげっぷやおならで空気を排出できるようになります。多くの場合、この頃にはげっぷをさせる必要はなくなります。

哺乳瓶を洗浄・消毒しよう

使用後の哺乳瓶は、綺麗に洗浄・消毒して清潔を保ちましょう。雑菌の繁殖を防ぐため、まずは使い終わったらすぐに洗浄するようにしましょう。

哺乳瓶の洗浄の仕方

①汚れをすすぐ

哺乳瓶のパーツを全て分解して、残ったミルクをすすぎます。ミルクや母乳は固まりやすく、こびりついてミルクかすになってしまうと、雑菌が繁殖しやすくなります。

深夜の授乳で洗う元気も出ない…!そんなときは、ミルクがこびりつかないよう、水やぬるま湯に浸しておきましょう。

②洗剤で隅々まで洗う

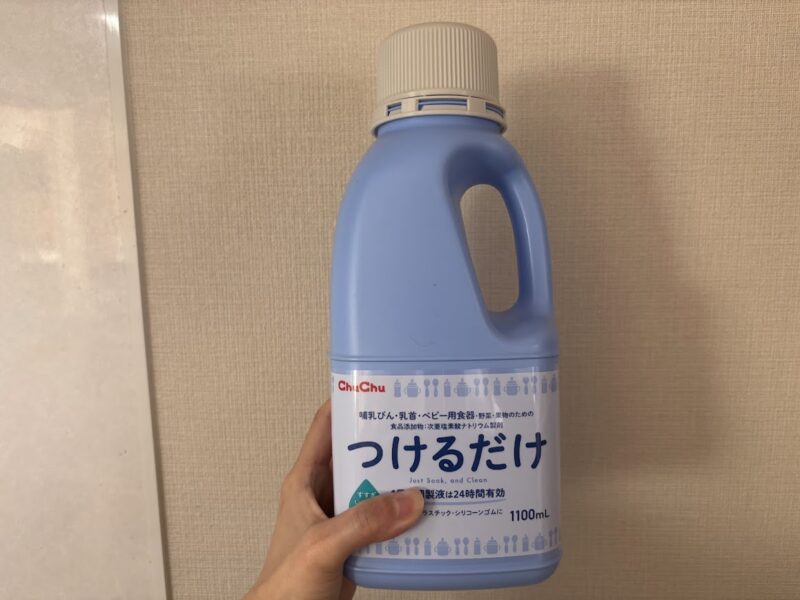

洗う際は、このような哺乳瓶専用洗剤を使用すると安心です。

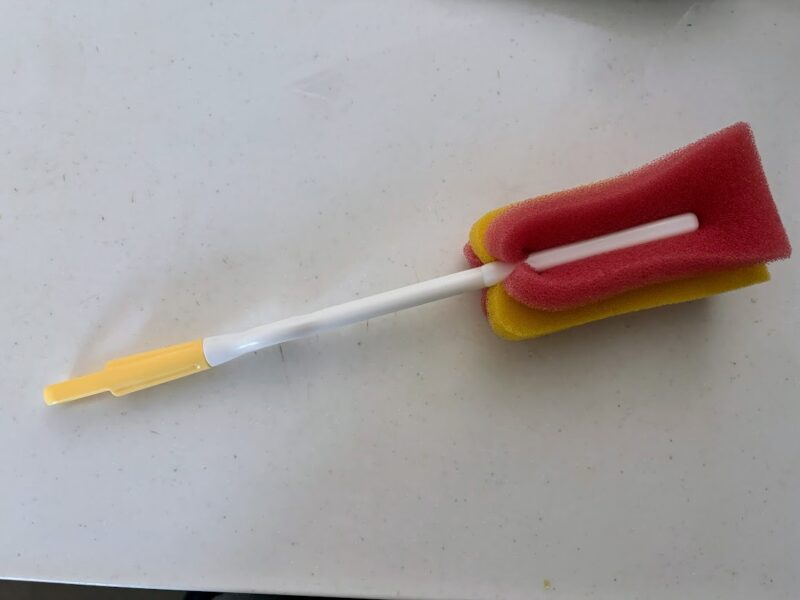

哺乳瓶専用のスポンジブラシを使用すれば、隅々まできれいに洗えます。

乳首にも、写真のような形の専用ブラシがあります。吸い口の奥まで洗えて便利なので、用意すると便利です。

③洗い流す

洗剤が残らないよう、丁寧に流水ですすぎます。洗い流した後は、消毒を行います。

先ほど使用したスポンジブラシも丁寧にすすぎ、洗剤が残らないようにしましょう。すすいだ後はよく乾かすことも大切です。次は消毒の方法について紹介します!

哺乳瓶の消毒の仕方

哺乳瓶の消毒は、一般的に生後6か月頃まで行います。消毒の仕方は主に以下の3つです。ライフスタイルに合わせて行いましょう。

薬液消毒(おすすめ)

薬液消毒では、消毒用の薬剤と薬液を入れるための容器を用意します。

筆者の家庭では、100円ショップで購入した写真のようなタッパーを使用しています。手順は以下の通りです。

- 専用の消毒液を水で薄めて調製する。一般的に80倍に薄める。

- 調製した消毒液に哺乳瓶の全てのパーツが完全に浸かるようにする。

- 1時間以上浸す。

- 消毒後、トングや消毒はさみで取り出し、溶液をよく振り切る。

- 必要に応じて、水道水ですすいでから使用する。

細かい使用方法は、薬剤の使用方法の説明に従ってください。薬液につけるだけなので、比較的手軽に行えます。最もおすすめの方法です。

煮沸消毒

煮沸消毒は少し手間がかかりますが、特別な道具が不要なのがメリットです。手順は以下の通り。

- 大きめの鍋にお湯を沸かす

- 哺乳瓶の各パーツをお湯に沈める

- プラスチック製の哺乳瓶は3~5分、ガラス製の哺乳瓶は7分ほど煮沸する

- 各パーツを取り出し、しっかり乾燥させる

注意点

やけどを防ぐため、哺乳瓶を出し入れする際はトングを使用すると安全です。

スチーム消毒

スチーム消毒は、専用の“哺乳瓶スチーム除菌・乾燥機”を使用する方法です。機器の購入が必要ですが、ボタンを押すだけで簡単に消毒できます。手順は以下の通りです。

- 機器に100mlの水を加える

- 哺乳瓶のパーツを分解して入れる

- ボタンを押す

初期費用は1万~1万5千円程度かかりますが、完全ミルク育児や双子育児などで頻繁に哺乳瓶を使用する場合は、購入を検討する価値があります。

ママの母乳育児をサポートしよう

ミルクの作り方はバッチリ!僕に任せて!

パパ、ありがとう!でも、できるときは母乳を頑張りたいわ。

母乳育児の場合、僕はおっぱいを出せないから、何をしたらいいんだろう…

母乳育児でもパパにできること

母乳育児はママの負担が大きくなりがちです。パパは「おっぱいを出せないから関われない」と思ってしまうかもしれませんが、実はサポートできることがたくさんあります!

ちょっとしたサポートでも、ママの負担が軽くなり、育児がグッと楽になりますよ。以下のポイントを実践して、パートナーとしてママをしっかり支えていきましょう!

冷蔵・冷凍保存しておいた母乳をあげる

あらかじめ搾乳しておいた母乳があれば、パパも授乳を担当できます。ママの体調を見ながら活用してみましょう。

冷蔵保存の方法

清潔な哺乳瓶や母乳パックに母乳を入れ、しっかりとふたをして、冷蔵庫で保存します。24時間以内に使用するようにしましょう。冷蔵庫から取り出した後は、40°C前後のぬるま湯で湯せんして人肌程度に温めてから授乳します。

冷凍保存の方法

母乳を冷凍する際は、専用の母乳フリーザーパックを用意し、搾乳した母乳を注ぎます。パック内の空気をしっかり抜き、冷凍庫の奥に保存します。保存期間の目安は3か月です。

解凍する際は、3つの方法があります。

- 冷蔵庫内で自然解凍

- 流水解凍

解凍できたら、その後40℃程度のぬるま湯で湯煎し、人肌程度に温めてから授乳しましょう。回答した母乳は24時間以内に使い切りましょう。

げっぷをさせる

ママが母乳をあげ終わった後は、パパにバトンタッチ。げっぷはパパの担当にしましょう。たったそれだけでも、ママの負担が減り、少しでもリラックスできる時間を作ることにつながりますよ。

夜間授乳のサポート

赤ちゃんの個人差はありますが、生後6か月頃までは夜間授乳が必要なことが多く、1歳近くまで続くことも珍しくありません。

夜中に何度も起きるのは本当に大変…。そんなときこそ、パパの出番!

- 搾乳しておいた母乳をパパがあげる

- 授乳後の寝かしつけを担当する

日中に搾乳した母乳を冷蔵・冷凍保存しておけば、哺乳瓶でパパが授乳できます。 また、授乳後に赤ちゃんがなかなか寝付かないときは、パパが抱っこして寝かしつけるだけでも、ママの負担を軽減できますよ。

栄養バランスのいい食事

母乳はママの血液から作られます。つまり、ママが食べるもの=赤ちゃんの栄養に直結!母乳育児中のママには、油控えめ&野菜中心の和食が理想的です。とはいえ、お仕事をしているパパが毎食準備するのは難しいですよね。

そんなときは…

- 作り置きおかずを用意する

- スーパーや宅配のヘルシー惣菜を活用する

- ママの好きな食材を買っておく

ちょっとした心配りで、ママの食事の負担もグッと減ります。育休を取る予定のあるパパさんは、積極的に食事の用意ができるとよいですね!

飲み物を用意する

筆者も経験がありますが、母乳育児はとにかく喉が渇きます。授乳を通して赤ちゃんに水分を与え続けているのですから当然です。また、母乳を作る過程で大量のエネルギーが消費されるため、体が水分を必要とする状態になります。そのため、授乳中はこまめな水分補給を心がけることが重要です。

常温のお水や、ママ好みのノンカフェインのお茶などを用意してあげるのがおすすめですよ。パパがさっと飲み物を渡してあげるだけでも「気遣ってくれてる」と感じてもらえます。小さなサポートが、ママの負担を軽くする大きな助けになります!

ママにマッサージをする

筆者自身も経験がありますが、授乳を続けていると首や肩がガチガチに…! 酷くなると頭痛や吐き気、自律神経の乱れにつながることもあります。そんなとき、パパがマッサージしてくれると、本当にありがたいです。

- 授乳後で肩や腕が疲れているとき

- 寝かしつけの後、ホッと一息ついたとき

- 「肩こったなぁ…」とママがつぶやいたとき

「マッサージしようか?」と声をかけるだけでも、ママは「気遣ってくれてる!」と感じてうれしくなりますよ。 赤ちゃんの健康は、元気なママあってこそです。ぜひ、ちょっとした時間に取り入れてみてくださいね。

ミルクの作り方&授乳サポートまとめ

赤ちゃんの授乳は、ママだけでなくパパも一緒に関わることで、より楽しく、安心できる育児になります。ミルク作りやげっぷのお手伝い、夜間授乳のサポート、さらにはママの体調を気遣うちょっとした気配りまで、パパにできることは意外とたくさんあります。

「授乳=ママの仕事」ではなく、「授乳は二人で行うもの」と考えられると素敵ですね! パパの温かいサポートがあれば、ママの負担が軽くなり、赤ちゃんもより健やかに育つはず。二人で協力しながら、赤ちゃんとのかけがえのない時間を楽しんでくださいね。