パパ必見!保育士ママが教える月齢・年齢別の発達と寝かしつけルーティン

子育ての中でお悩みが1番多いこと…それは「寝かしつけ」です。

最近全然寝てくれなくなった…

寝かしつけが得意なパパになるためにはまず何から始めればいいんだろう?

寝かしつけが得意なパパになるために必要なのは、特別な寝かしつけテクニックではありません。日々の寝かしつけ前のルーティンを、いかに定着させられるかがポイントなのです!

今回は2児の母である保育士ママが、年齢別の発達にも触れながらおすすめの寝かしつけルーティンをご紹介していきます。お時間のないパパでもお子さんの現在の年齢さえ押さえて読めばバッチリですので、是非読んでみてください。

先を見越してさらに一つ先の月齢や年齢にも目を通しておけば、ママからきっと一目置かれること間違いなしですよ!

寝かしつけ全般の進め方についてはこちらでまとめていますので、あわせてご覧ください。

なぜ寝かしつけのお悩みは多いの?

それは、あなたの大切なお子さんがすくすく健やかに成長しているからです。

産まれて間もない頃は自分で寝返りすら打てなかった赤ちゃんが、ハイハイで移動できるようになり、歩けるようになり、走れるようになり…子どもはたった数年で心身ともに大きな成長を遂げていきます。

特に赤ちゃん~3歳ごろまでは「数カ月」の差はとても大きいのです。

そのため、すくすく成長しているからこそ月齢や年齢によって変化が大きくあり、次々にお悩みが出てくるのでしょう。

月齢・年齢別の発達や寝かしつけのポイントを押さえておくことで、お悩みの解決策に巡り合えますよ。

ルーティン化の重要性と効果

なぜ寝かしつけにルーティンが必要なのか?

予測できる安心感は良質な睡眠に繋がる

毎日決まった同じ流れで睡眠に向かうことで、「そろそろ寝る時間だな」と先の見通しが持てるようになり、安心感を得ることが出来ます。

パパにも、歯磨きしてスマホを見ながらちょっと一休みしてから寝る。などの日々のちょっとしたルーティンがありませんか?

そういった日々の流れがあるから、安心して眠りに向かうことができますし、自然と眠くなるのです。

寝る前のルーティンは、お子さんが自分自身に送る“眠るための合図”でもあるんですよ!良質な睡眠はお子さんが成長するうえでとても重要です。

ルーティン化で得られる3つの効果

安心感・信頼感が育まれる

日々同じ流れで眠りへと向かうことで、安心感が得られます。

ルーティンの中で、大好きなパパが自分に寄り添ってくれることで、お子さんとの信頼関係も自然と育まれていきますよ。

入眠のスイッチになる

特に、まだなにもかもよく理解していない赤ちゃんにとって、ルーティン化は効果抜群。「これをしたら次は眠る」と身体が覚え、自然と眠る準備を始められるようになります。

生活リズムが整う

毎日同じ時間に安心して眠りにつくということは、生活の基盤です。

良質な睡眠が取れると朝自然と決まった時間に起きられるようになり、日中の活動も活発に動くことができます。朝同じ時間に起きることで、お昼寝の時間も定まり、夜の入眠時間も自然と繋がっていくのです。

「夜更かし」「遅起き」など生活リズムが不規則になってしまうと、大人も同じですが体に不調があらわれます。

特にお子さんにとっては、健やかな成長の妨げにもなりますので、生活リズムはしっかり整えていきたいですね。

ルーティンを作る上で押さえたいポイント3つ

毎日同じ時間に始めよう

先ほどルーティン化することの効果についてでも記述しましたが、同じ時間にルーティンを始めることで、生活リズムが整います。

不規則な時間にルーティンを始めると、せっかくの効果が半減。

きっちり毎日同じ時間!とはいかなくても、だいたい同じくらいの時間から始めるようにしましょう。

一貫性を持って続けよう

毎日のルーティンは、誰が一緒にやっても同じ流れになるようにしましょう。

ママ・パパによって順番が全然違ってしまうと、お子さんは混乱してしまいます。

安心感を得て、良質な睡眠のために行うルーティン化ですので、一貫性を持って毎日続けるのが大切です。

ルーティンの最後が“授乳”にならないようにしよう

授乳時期には、添い乳(おっぱいを飲みながら入眠すること)で寝かせるママも多いですよね。

筆者も第一子は添い乳で寝かしてしまっていました。ママの体力的にとってもラクなんです。

しかし、“ねんね”=“おっぱい”が習慣化してしまうと、なかなか抜け出すのが大変。夜中に眠りが浅くなったときに、「あれ?ママのおっぱいが無い!」と赤ちゃんは夜泣きしてしまうのです。そうなると、パパママも大変ですし、赤ちゃんにとっても自分で眠る力が育まれません。

授乳後のまま寝るのではなく、授乳のあとにオムツ交換や絵本の読み聞かせなどを挟み、入眠と完全に切り離すと良いでしょう。

実際に筆者も、第2子は添い乳をしないようにしてみました。

すると第1子に比べ夜泣きも少なく、泣いてもトントンで眠れたり自分で寝る力が育っていることを実感しました。

保育現場で働く経験から見ても、0歳・1歳で入園を考えている場合は特に気を付けていただきたいポイントです。

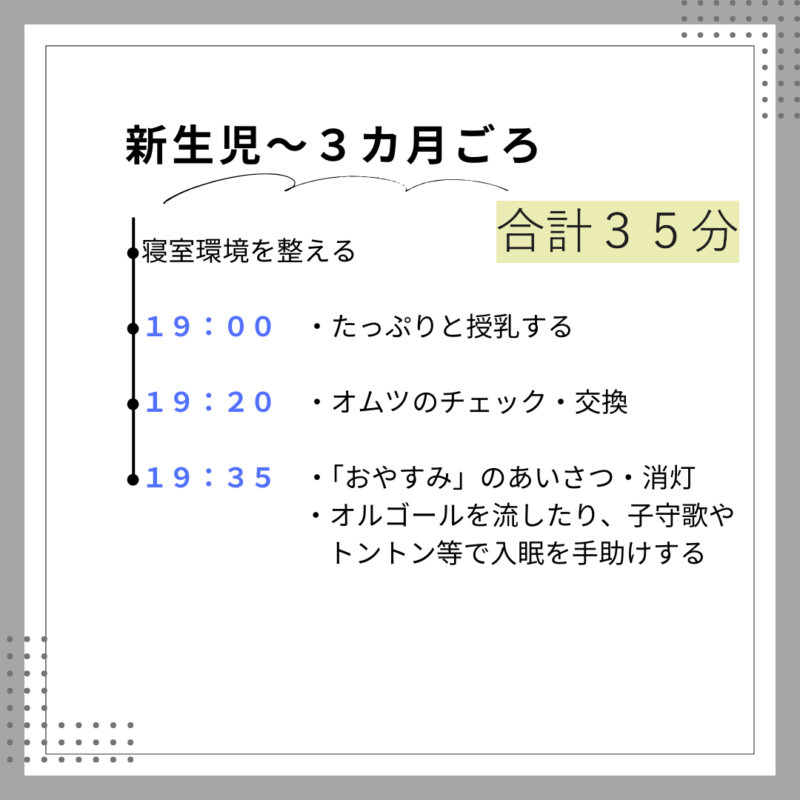

新生児~3カ月ごろの赤ちゃん

この時期の発達の特徴

産まれてまもない頃は昼夜問わず授乳以外ほとんどの時間眠っています。そこから徐々に起きている時間が長くなり、なんとなく昼夜の区別がついてきたのかな?と感じ始める頃です。

手足を動かせるようになったり首が座ってきたりします。「あ~」「あう~」という喃語と呼ばれる赤ちゃんの言葉も発するようになり、ますます可愛い頃ですね。

おすすめねんねルーティン

この時期は各家庭の生活リズムによって、午前中や昼間にお風呂に入れる家庭も多いため、最後の授乳からのルーティンです。

ミルクをあげながら寝てしまうことが多い時期ですので、この時期のねんねルーティンはそこまで意識しなくても大丈夫です。昼夜の区別が少しずつついていくように、夜に眠る際には寝室の明かりは消してみてくださいね。

寝室環境・沐浴について詳細が気になる方はこちらの記事に詳しく書いてあるので是非チェックしてみてください。すぐに実践できることばかりですよ。

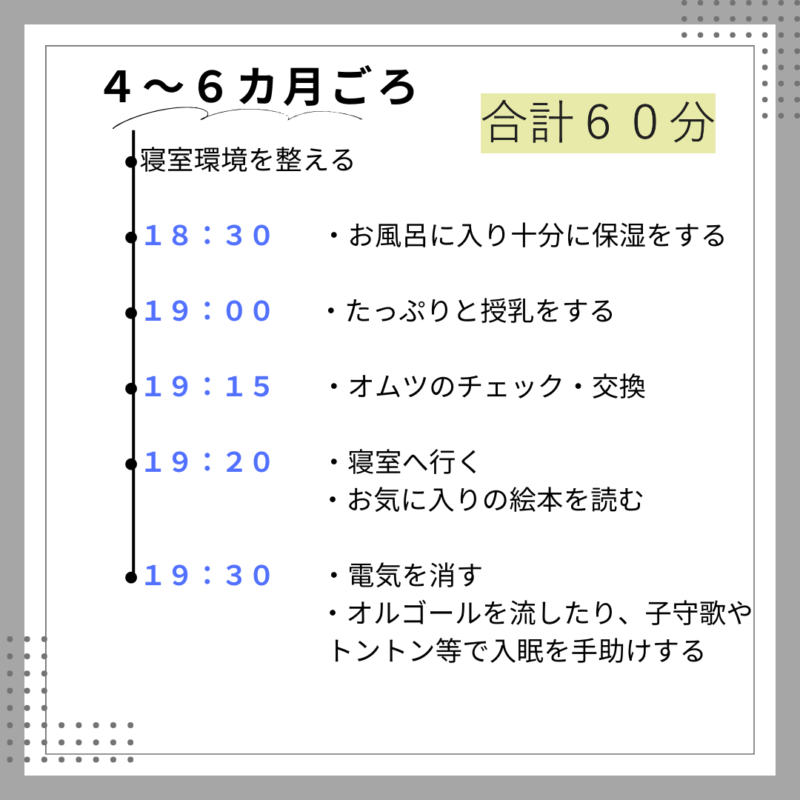

4~6カ月ごろの赤ちゃん

この時期の発達の特徴

昼夜の区別がつき始めてきます。寝返りが上手に出来るようになり、ゴロゴロ転がり大移動!なんてことも。お気に入りの玩具ができたり、喜怒哀楽の感情表現もできるようになったりと成長を感じます。昼間はお散歩にいって日の光を浴びたり、活動的に過ごすことで夜はぐっすり眠ってくれる子もいます。そろそろ離乳食も始まりますね。

おすすめねんねルーティン

この時期は昼夜の区別がついてくるため、朝寝や昼寝、夕寝なども寝室でできるとなお良いでしょう。お風呂も大人や兄弟と合わせて寝かしつけ前に入る家庭も増えてきます。夜は真っ暗な寝室で眠りにつき、朝はカーテンを開け朝日を浴びると自然と体内リズムが整ってきますよ。

赤ちゃんに動きが出てきたり寝返りができるようになると、ベッドを使用している場合は寝室環境を整えるうえで注意が必要です。“昨日できなかったことが今日出来るようになる”ので落下しないようベッドを壁付けにしたり、ベッドガードを取り付けたりするなど早めに環境を整えておきましょう。最近では、段差が無いようすのこを敷いて寝るご家庭も増えてきたようですね。

しかし、まだまだその日のご機嫌やおでかけ等の予定によって生活リズムもズレが日々あって当然。焦らずゆったりとしたイメージで寝かしつけルーティンを意識してみてくださいね。

生後5,6カ月を目安に離乳食・歯磨きが始まりますので、こちらの記事もぜひチェックしてみてください。

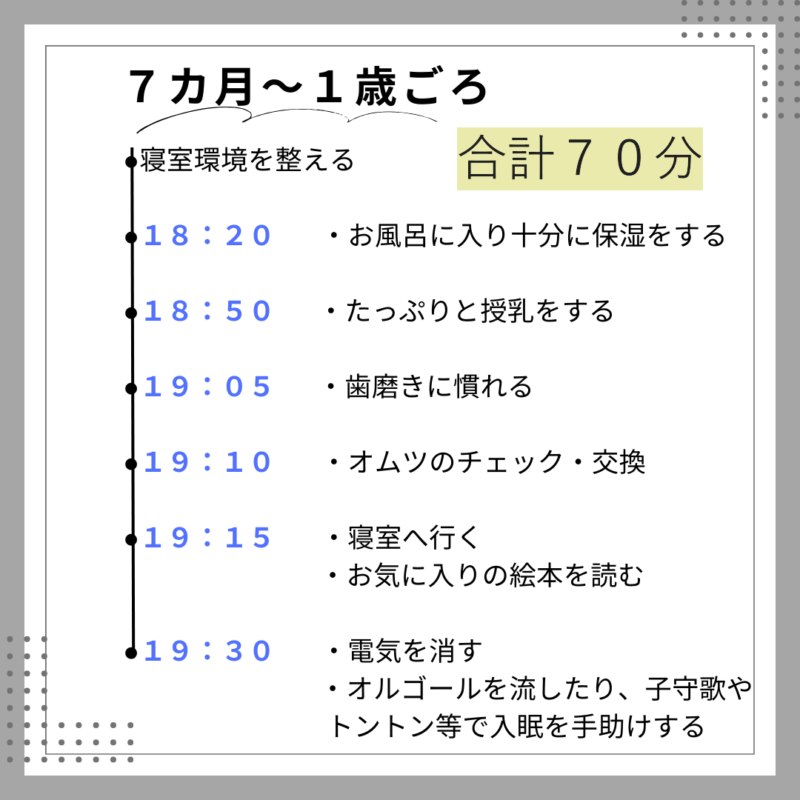

7カ月~1歳ごろの赤ちゃん

この時期の発達の特徴

乳歯が生えてきます。ずりばいやお座り、ハイハイをし始め、つかまり立ちから、1歳前に歩き始めるお子さんもいます。

ねんね期のころと比べ、さらに目が離せない時期です。離乳食は1日2回食、3回食になり、大人と同じリズムで食べるようになります。「パパ」「バイバイ」など意味のある言葉をしゃべり始める子もいます。様々なことが理解できるようになってきて、ますますスキンシップやコミュニケーションのやり取りが可愛らしい月齢ですね。

お昼寝は午前中に30分程度、午後は1~2時間程度のリズムが安定してくるので、「そろそろ眠くなる時間だな」とパパも分かりやすくなります。午前中はたくさん活動して、午後のお昼寝1回になるお子さんも多いですよ。

おすすめねんねルーティン

生後半年を過ぎると、夜泣きに悩ませられるご家庭が多いのではないでしょうか。夜泣き…心身共にこちらも辛いですよね。

大変な時期だからこそ、パパが寝かしつけに関して色々と調べてみたり、提案してみたりすることが大切です。ママが「パパも一緒に子育てに向き合ってくれているんだ」と思え、睡眠不足からくるイライラも和らぐのではないでしょうか。

とはいえ、この時期は理由なく夜泣きしたり、乳歯が生え始めむずがゆかったり…と、どうしようもない場合もあります。「この時期ならではの成長の証!」と捉え、割り切ってしまうことも時には必要です。

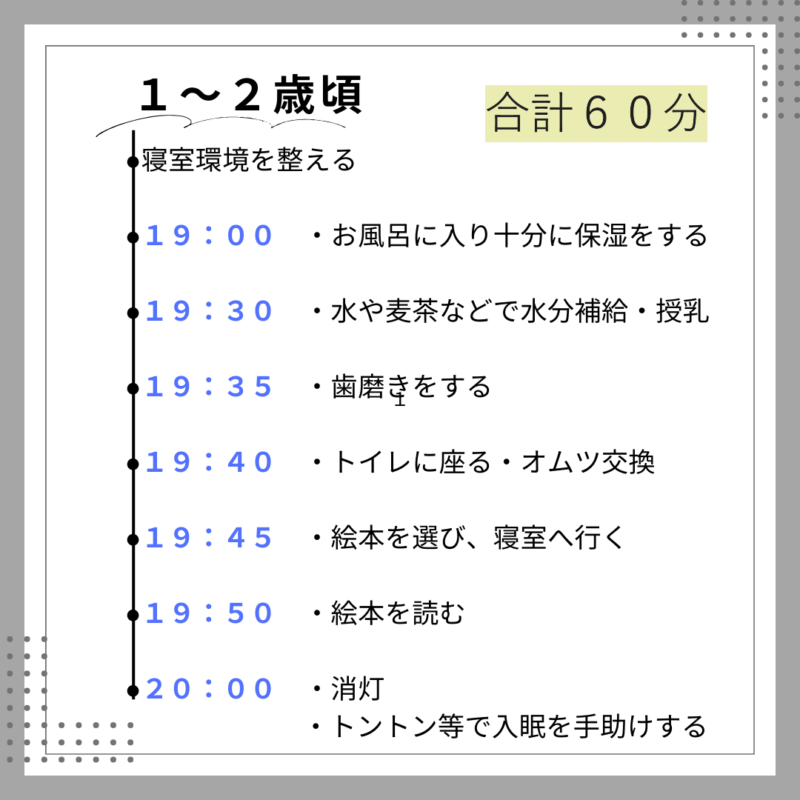

1~2歳ごろのお子さん

この時期の発達の特徴

歩けるようになり日中の活動量が増します。昼間たくさん遊んで動き回り、夜寝ると朝までグッスリ…と徐々に夜通し眠れるようになっていきます。

卒乳するお子さんも多いですね。言葉も出てくるようになり、意思疎通ができる親子のコミュニケーションがさらに楽しくなります。離乳食も完了し、スプーンやフォークを使って食べられるように。

トイレで排尿できるようになるお子さんもいます。何にでも興味津々!お友達への興味も出てくるようになります。

おすすめねんねルーティン

1歳を過ぎるといよいよ卒乳をするお子さんも出てきますね。夜間にミルクやおっぱいを飲まなくなることで、夜通し朝まで眠れるようになるケースも多いです。

卒乳後は、水や麦茶などで水分補給をして、しっかりと歯磨きの習慣を付けましょう。お子さんによってはトイレトレーニングを始めても良い頃になりますので、寝室に行く前にトイレに一度座るという流れを作ってみると良いですね。

1、2歳になったら、ルーティンのどこかに「おもちゃを片付ける」という流れを組み入れてみるのもおすすめです。

この時期に始まるトイレトレーニングや添い寝の仕方についてはこちらの記事をご参考にしてみてください。

3~5歳ごろのお子さん

この時期の発達の特徴

幼稚園にも通い始め、ほとんどのお子さんが親元から離れて幼稚園や保育園で過ごす時間が多くなります。

「あの遊びがやってみたい!」「あんなことが出来るようになりたい!」「あの子と一緒に遊びたい!」と自発的に行動できるように。運動能力も高まったり、様々な感情が現れたり、語彙力も日々増えていったり…と心身共に成長の目まぐるしい時期です。

この時期の平日はお子さんの通っている園によってお昼寝の有無があるかと思いますが、休日にはお昼寝をしなくても夜まで過ごせるようになるお子さんもグッと増えます。

おすすめねんねルーティン

排せつの自立が完了している時期なので、寝る前の水分補給の量には注意できるよう声を掛けましょう。

「自分から何かしてみたい!」と自発性が育つ時期ですので、寝る前には何をしたらよいか自分で考えて行動できると良いですね。

そのため、寝る前のルーティンを紙に書いて、壁に貼ってみるのもおすすめです。わかりやすく絵を描いてみてくださいね。

年齢に応じてひらがなで書けば文字の読み書きにも毎日触れられます。「そろそろ寝る時間だから、〇〇をしよう!次は〇〇だ!」とお子さん自ら行動することで自信にも繋がることでしょう。

ぜひ、パパとお子さんで一緒に確認しながら書き出してみてくだい。親子の思い出にもなりますし、ママから頼りにされること間違いなしです!

この時期には様々な感情が芽生え、語彙力も広がり絵本の世界がより楽しくなっていく時期ですね。絵本の読み聞かせについてはこちらの記事をご覧ください。

成長に合ったルーティンでパパも子もより良い生活リズムを

以上、年齢別の発達に応じた「寝かしつけルーティン」の紹介です。

- 毎日だいたい同じ時間に行う

- 常に一貫性を保つ

- ルーティンの最後は授乳にしない

お子さんの月齢や年齢に合わせて流れを取り入れてみてください。

子どもは先の見通しが立っていると気持ちや行動の切り替えがスムーズになります。寝かしつけのルーティンがあることで、スムーズな入眠に繋がりますのでぜひ意識してみてくださいね。

とはいえ、予定通りにいかないのが子育て。

「ルーティンを崩さないようにしなくちゃ!」

「今日は全然ルーティン通りにいかなかった…」

「寝る時間だから急がなくちゃ!」

などと思わずに、おおらかな気持ちでお子さんと向き合ってあげてください。ルーティンに縛られてしまうことにより、焦りや苛立ちが返ってスムーズな入眠を妨げてしまうかもしれません。

毎日仕事に家事、子育てを頑張るパパ、ママさん。今日もお疲れ様でした。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。